氛围时代与前氛围时代

你感受到氛围了吗?

“氛围感”已成为最新的AI热门词汇。甚至比“代理性”还要火,这可真够夸张的。尽管这两个词都具有很大的解释空间——因而很容易被任何兜售东西的人拿来用——但“氛围感”这个词因其怪异而格外引人注目。

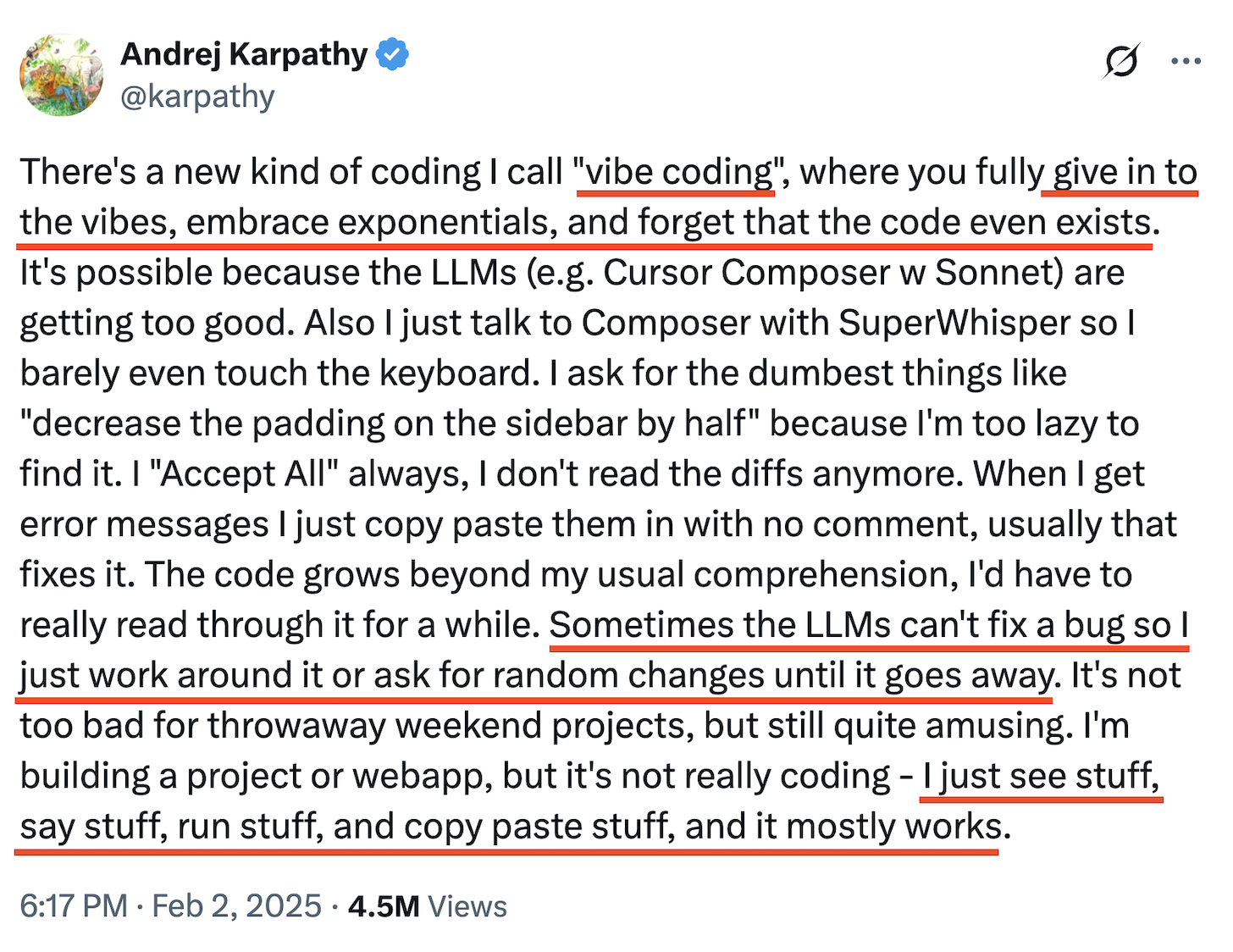

这一术语源自OpenAI创始人之一安德烈·卡帕西(AndrejKarpathy)的一篇帖子,他在文中将“氛围编程”描述为一种通过与大型语言模型驱动的编程助手简单对话就能快速构建软件的新方法。“我只是看到东西,说出想法,运行代码,复制粘贴代码,然后大多都能成功。”

原始Vibe编码帖子

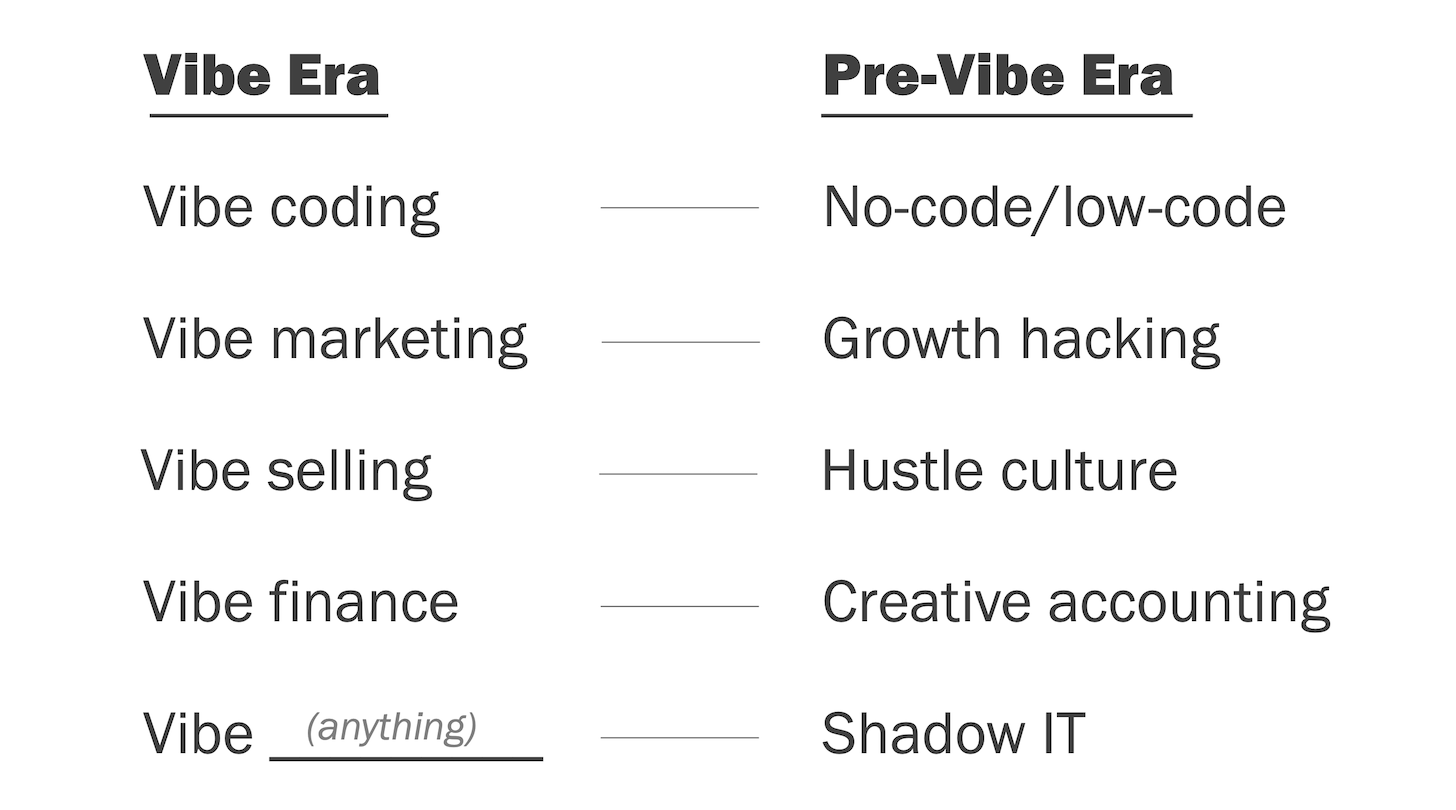

我认为这是无代码/低代码开发的下一代,如今又借助了人工智能的强劲动力。嘿,这太棒了。正如60年代人们所说的那样,“权力归人民”。

我敢肯定,“大体上能用”这一说法会让一些人感到不安。长期以来,那些反对无代码开发的人一直认为,不懂编程的人根本没有资格开发自己的应用程序。对于修复漏洞采取“要么绕过去,要么随意要求修改直到问题消失”的态度,会让他们感到震惊。

然而,安德烈是一位世界级的计算机科学家,他当然懂得如何编程。但在这里,他却主张顺从直觉,拥抱指数级增长,甚至忘却代码的存在。

(顺便说一句:“氛围”这种语言是不是20世纪60年代反主流文化与2020年技术乐观主义的怪异混合?我不是说这里面涉及娱乐性药物。但要是键盘旁边除了哈瑞宝软糖还有别的东西,我也不会感到惊讶。)

近几个月来,氛围编码风靡一时。

SaaStr的杰森·莱姆金(JasonLemkin)最近也加入了这一潮流,用Replit对一款应用程序进行了100多小时的“氛围编程”,尽管他并非工程师,结果喜忧参半。他在一系列领英帖子中分享了自己的感受和遇到的挫折。

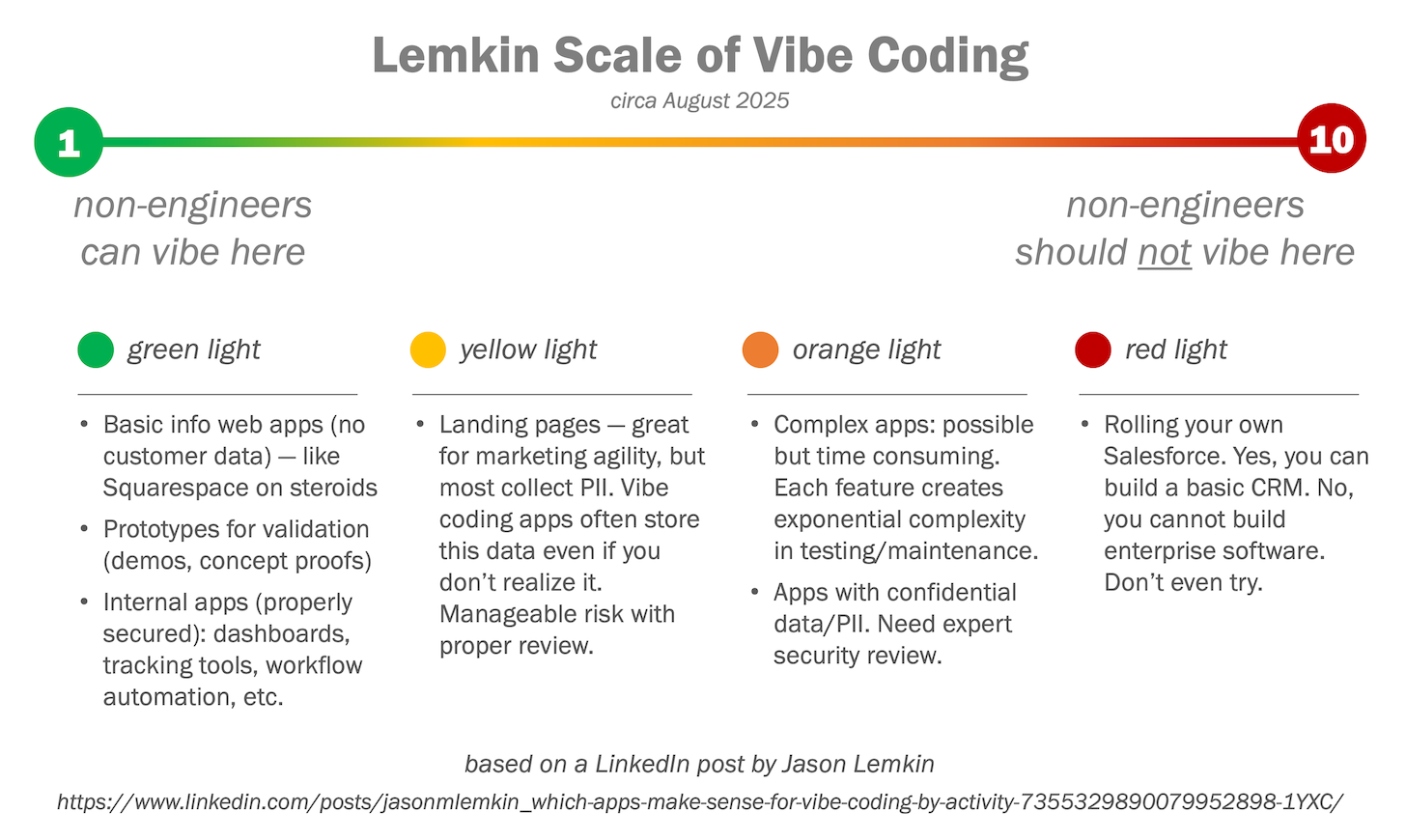

后来,他写了一篇很棒的文章,探讨了哪些类型的软件适合由非工程师进行“氛围编码”,从安全的“绿灯”类软件(比如内部仪表盘或个人工作流程)到充满未知风险的“红灯”类软件(比如试图从零开始重建Salesforce)。(我甚至不确定Salesforce自己是否会尝试从零开始重建Salesforce。)

我将其转化为一个可视化的连续体,我称之为“莱姆金情绪编码量表”,范围从1(可行的情绪)到10(不可行的情绪):

莱姆金氛围编码难度等级

别在这套等级体系里过度解读精确性。它只是粗略地估量一下非工程师在尝试为某个特定应用编写氛围代码时所面临的难度。这就好比医生问你疼痛程度,让你从1到10打分一样。(“这得看情况,医生。等我弄清楚保险到底能报销多少再说吧。”)

当然,这个范围内的示例只是当下容易或困难程度的一个快照。随着这些人工智能工具以惊人的速度不断改进,我们可以预期,随着时间的推移,更高级的应用程序构建会逐渐“左移”,向绿色一侧的难度等级靠拢。如今的“7”级难度,一年后可能就变成了“3”级。

随着氛围编码在社交媒体上风靡一时,并受到如此多的关注和喜爱——自2024年11月以来,仅用8个月就实现最快增长至1亿美元年收入的初创公司,是一个名为“Lovable”的氛围编码平台——营销人员很快便跟风推出了“氛围营销”。

我认为格雷格·伊森伯格是第一个提出这个短语的人。

但究竟什么是氛围营销?或者说它应该是什么?

格雷格将氛围营销定义为将氛围编码与人工智能代理和工作流程相结合,使个体营销人员能够完成以往需要整个专家团队才能完成的任务。他们能够以更低的成本更快地推进工作,并推出更多创意。他们可以轻松构建或定制符合自身特定需求的工具和系统。氛围营销人员就是超级营销人员。(即便他们并非在优步工作。)

格雷格·伊森伯格的“氛围营销”

(顺便说一句,这有点像是陈词滥调的营销手段:如果“氛围”很酷,“代理”也很酷,那么既具氛围感又具代理性的东西肯定更酷,对吧?)

如果说氛围编码是无代码/低代码的下一代,那么这种氛围营销的定义似乎就是增长黑客的下一代。嘿,这也很棒。有些人称这是GTM工程师的工作。(换个名字的营销技术专家也一样出色。嗯,打个比方来说。)

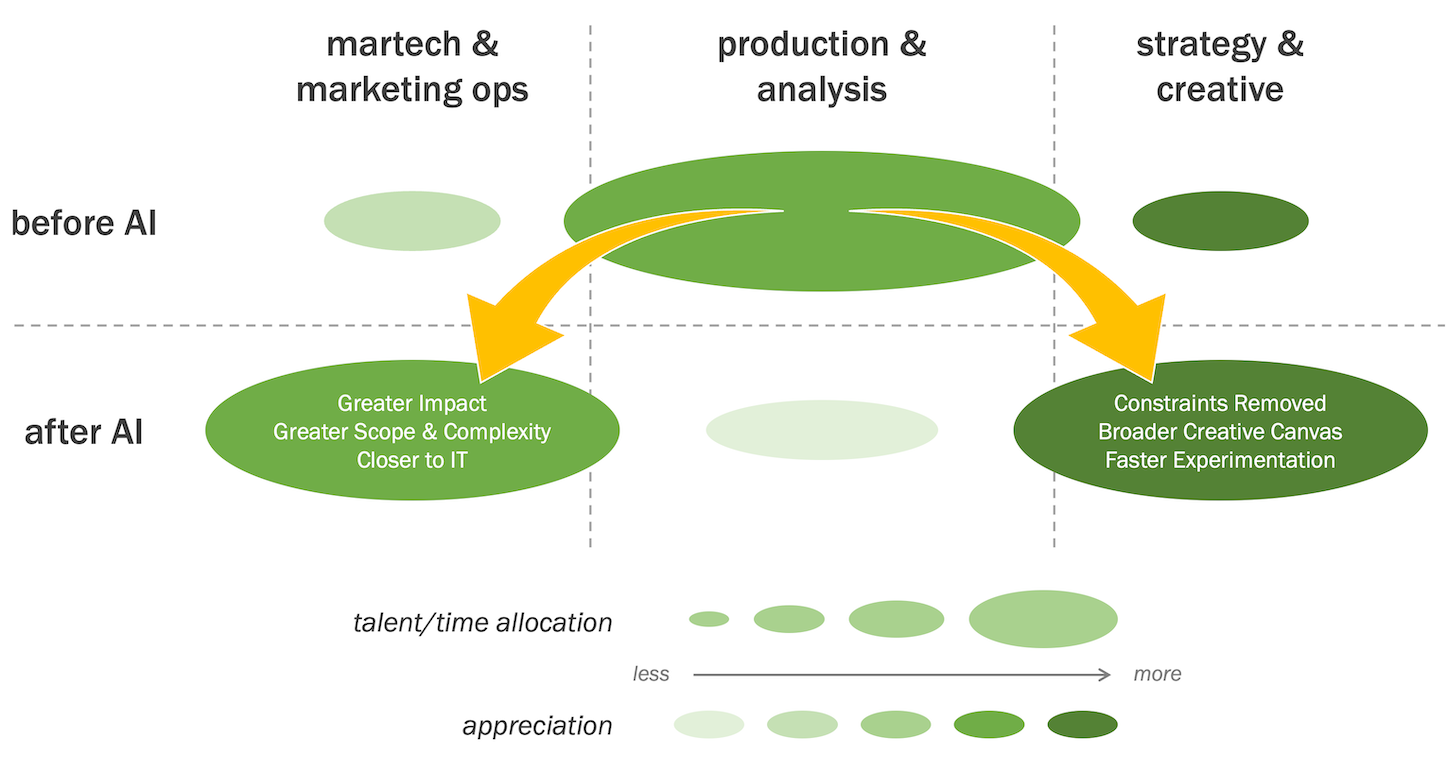

不过,尽管我非常希望营销人员和营销运营专业人士能拥有这些人工智能的超能力,但我觉得这种表述方式忽略了氛围营销真正应该关注的核心。在我看来,生产代理、应用程序和自动化工具并不像氛围营销那样充满活力。它们更像是你的营销操作系统。你希望它灵活且适应性强,但同时也希望它结构合理、可靠且管理有序。

我的理解是,安德烈在使用vibe编码时感到心情愉悦,是因为这种编码方式让他不必过多地考虑代码本身,而是可以更多地发挥想象力,将新的想法付诸实践,哪怕只是不完美的原型。这种“氛围”就是人类创造力的释放。

这就是营销人员应当拥抱的那种氛围。

更妙的是,营销人员应当成为“市场倾听者”和“客户倾听者”,努力捕捉受众的情绪。如果说情绪编码让开发者感到欣喜——因为他们能感受到这种情绪——那么情绪营销就应该专注于让客户感到愉悦。

自动化内容生成。自动外发电子邮件。自动化数据抓取。别误会,这些都是营销人员可以而且可能应该在其操作系统中采用的有用的AI驱动功能。但这些机制本身并非关键所在。真正的问题在于,那些收到这些信息的潜在客户对此作何感想。他们是会哼唱海滩男孩乐队的《好心情》还是蒙提·派森的《Spam,Spam,Spam》?

在我看来,氛围营销应当注重尝试。

对客户模式感到好奇?利用人工智能来挖掘你的数据湖和数据仓库,获取以前需要分析师或数据科学家才能得出的答案——这道障碍曾经高得让绝大多数突然冒出的疑问都不值得去探究。但现在呢?让那些“我想知道……”的好奇心尽情释放吧。

这些答案能让你得出一个假设吗?构思一个微型营销活动,利用人工智能来开发创意——这可以是比以往任何个人营销人员独自完成的更具雄心的类似应用程序、多模式或动态的概念——划分测试人群,部署、监控并根据你的假设进行衡量。大多数实验应该快速、廉价且风险低。对有前景的想法进行迭代。对已证实有效的想法进行推广。舍弃那些失败的想法。

哪些实验能与你的受众产生共鸣?那些实验就会从“试水阶段”晋升到更完善的制作阶段。

如果说大数据是关于驾驭数据的体量、速度和多样性,那么“氛围营销”就是大规模实验——驾驭营销实验的体量、速度和多样性,从而在创新方面超越竞争对手。

没错,确实需要有防护措施。对数据进行恰当的权限管理。合规地尊重客户隐私和偏好。遵循品牌标准。但在专业的人工智能营销技术工具的帮助下,这些变得越来越容易管理。在这种环境下,营销运营团队所能做出的最大贡献之一,就是为营销团队的其他成员搭建起框架和安全网,让他们能将更多的创意付诸实践。

营销的“氛围”未来

“氛围”这种语言风格能在这2025年的“氛围之夏”之后继续流行吗?大概不会。它有点俗气。但新一代由人工智能赋能的营销人员所释放出的大胆创新力量只会不断增强——无论我们给它贴上什么标签。

不过眼下,尽情享受夏日的美好氛围吧。