本文来自微信公众号“科林的增长实验室”,作者:覃超,经授权发布。

在中国广告技术领域,尤其是游戏买量圈子里,颠木几乎是一个绕不过去的名字。行业对他最广泛的了解,是在莉莉丝时负责整个广告产品线,两位优化师就可以管理日投放 8,000万(万国觉醒上线的时候),用寥寥十几个人和一套自研系统DAP把人效提升到了极致。

想找颠木交流已久,上个月有幸到他的新公司CreatiBI,和颠木面对面深聊了两个小时。非常像是跟一位深藏功名的少林扫地僧的对话,犀利又具象的深度交流:从广告买量的演化逻辑聊到当下最前沿的操作方法,又从具体的素材打标聊到未来整个行业的系统化方向。让我记忆深刻的是:「会搭计划的时代已经过去了,创意即受众,素材即定向。」

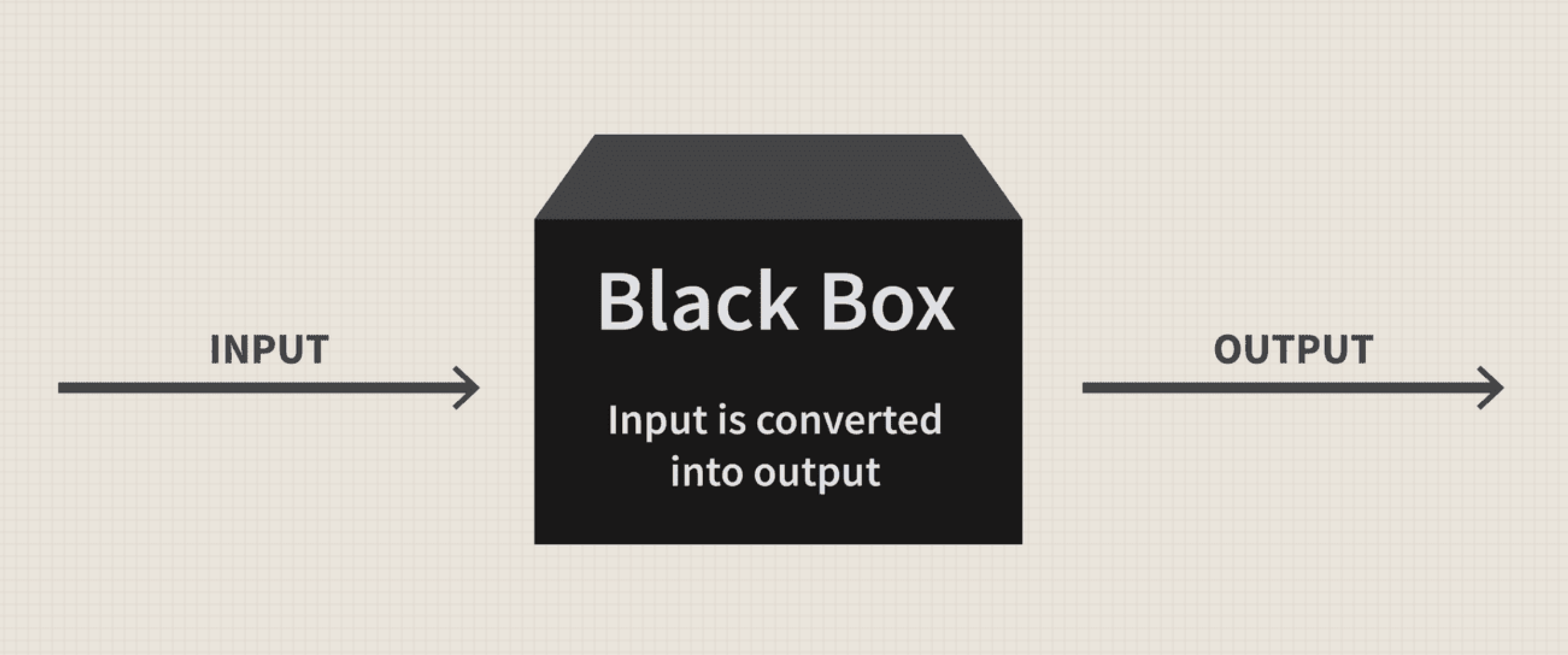

当Google、Meta、TikTok把广告创编结构优化做成了「黑盒」,唯一能打的牌就只剩下创意。广告投放行业的逻辑,正在被彻底改写,过去 10 年,我们见证了投放逻辑的三次演化:

第一次演化:靠堆计划,依赖平台规则的红利;

第二次演化:靠创意,进入「创意即定向」的新阶段;

第三次演化:靠系统,把创意和数据沉淀到体系化的投放能力里。

这三次演化,分别决定了广告行业的过去、现在和未来。过去,拼的是谁能堆更多计划,今天拼的是谁能拆得更细的创意;过去靠优化师手动盯盘赢,今天靠的是系统化方法和工具链协同;过去一个爆款就能跑一年,现在爆款生命周期以周计,唯一能对冲的就是体系化能力。

谁能抓住这股变化大趋势,谁就能在接下来的几年里继续跑赢市场。

这次交流带来的收获实在太多,不能自己独享。因此,整理成了三篇深度文章,作为「专访颠木」系列:《广告买量进化三部曲》,与大家分享:

第一篇:从「堆计划」到「创意驱动」:广告行业的底层逻辑反转

当平台的黑盒吃掉所有结构红利,唯一能打的牌就只剩下创意。买量的逻辑被彻底改写。创意决定量能不能跑起来,系统决定能跑多久。

第二篇:创意即定向:投放买量方法论正在被重写

创意不只是灵感,更是数据。情绪钩子、叙事节奏、视觉锚点,都是可被拆解和归因的变量。真正的增长,来自对创意的结构化理解。

第三篇:数字广告未来真正的护城河:系统化投放能力

爆款素材只能赢一时,体系化能力才能让你持续赢。创意决定能不能跑起来,系统决定能跑多久。

三篇文章,就像一条递进的曲线:第一篇讲逻辑:为什么「堆计划」失效,创意成为新的核心。第二篇讲方法:如何用结构化和标签等数据工程方法,把创意真正跑出来。第三篇讲战略:广告主的终极护城河,不是单条素材,而是系统化的能力。

希望这三篇能帮你我,重新审视我们所处的广告技术行业,以及下一步要做的选择。

此为第一篇:

如果要用一句话概括过去十年的数字广告,那就是「靠堆结构基建搏概率」。

过去十年,广告投放优化师最擅长的一件事,就是「搭结构」。在Facebook Ads Manager里,一个勤奋的优化师能在凌晨三点手工起几十、上百条广告计划,谁能堆出更复杂更全面的广告结构 (Campaign-Ad Set-Ad),谁就能更快地拿到好量。那是一个「人效」时代:优化师用Excel管账户,用分批建计划、定向拆分、出价组合,硬生生拼出效果。

TikTok 起量的前几年也差不多。电商和游戏广告主会雇几百个优化师,一天到晚堆计划、调预算,依靠规模化操作来换取确定性的ROAS。那时候大家信奉的逻辑是:计划越多,试错越快,整体效果越准、越稳。

但是,这个逻辑正在被平台的黑盒彻底颠覆。

随着Meta进入3A (Advantage+) 投放,巨量千川收紧账户结构,以及TikTok Ads限制计划数,这套逻辑正在被一点点推翻。平台已经在用算法替代人工,把「结构优化」逐步黑盒化。

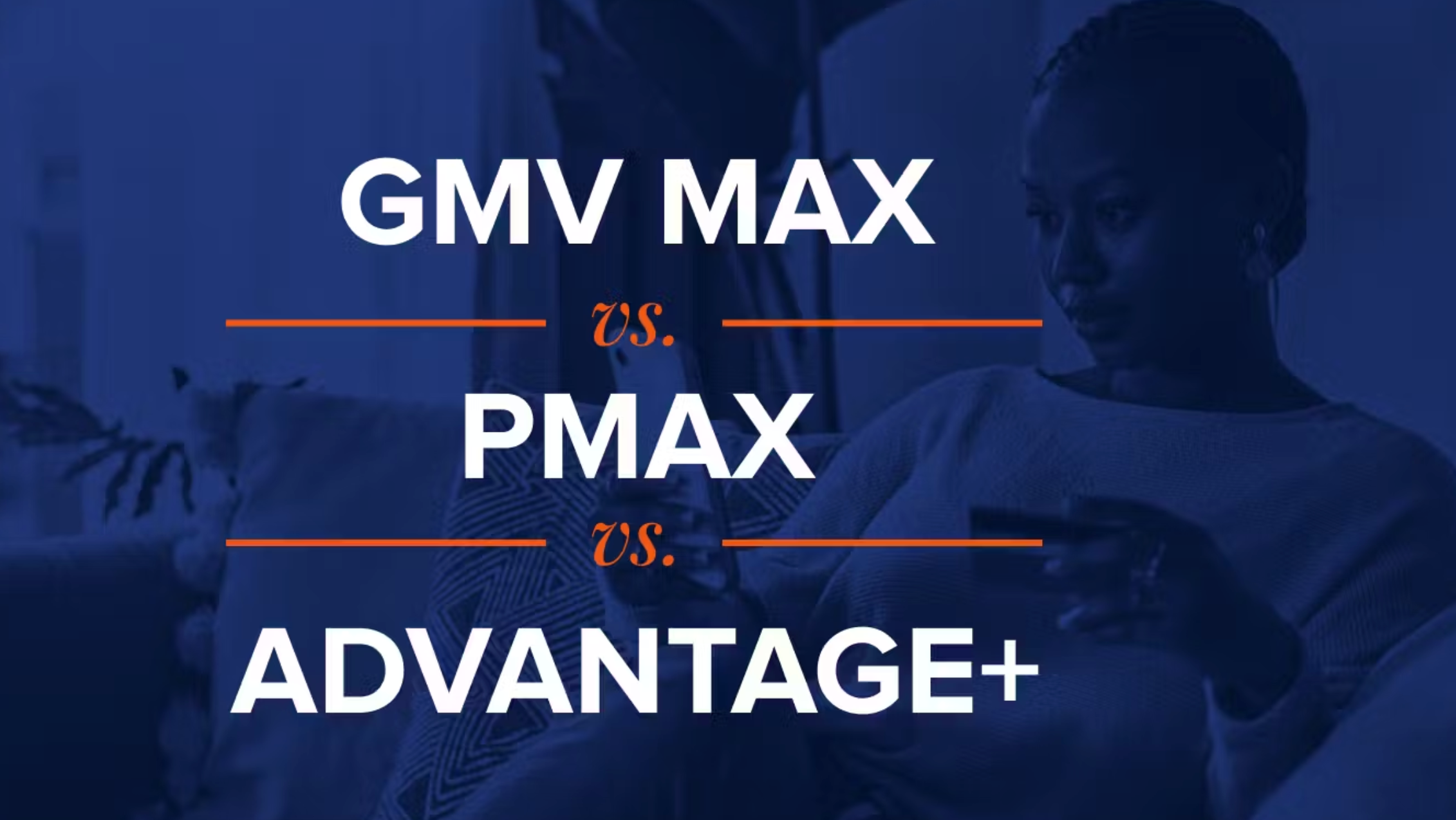

今天,Meta把投放全面推向CBO (Campaign Budget Optimization)、ABO (Ad Budget Optimization)、AEO (App Event Optimization) 、VO (Value Optimization) ;TikTok在GMV Max里几乎不让你多建计划,要求「一计划多素材」;巨量千川也把重心放在了智能出价、一键托管和全域广告上。

传统定向方式也在逐渐失效,兴趣词、Lookalike这些定向方式在隐私收紧特别是iOS14之后效果直线下降。

换句话说,「会搭计划」的时代已经结束了。

广告行业的底层逻辑,正在从 「优化师堆计划」→ 「平台黑盒优化」 → 「创意驱动的效果差异」 发生根本反转。

为什么「会搭计划」彻底失效了?

为什么「会搭计划」彻底失效了?很多人还没有意识到:今天你再去拼命搭几千条计划,其实已经毫无意义。

原因有三:

第一,平台黑盒化:Meta、TikTok、巨量都在用自己的算法优化用户匹配,预算和人群分配完全是系统决策。计划再多,平台只会把流量集中到少数几个计划。

第二,系统强行收敛:比如TikTok的GMV Max,会限制你可建的计划数量。如果你还在追求「细分定向+堆计划」,基本上是和平台的系统逻辑对着干。

第三,人效边际递减:过去 50 个优化师能撑起跑一个亿的预算,但今天你可能只需要 3 个人。人力堆砌的效率优势彻底丧失。

这背后是行业的一次认知反转:影响投放效果的,不再是结构,而是创意。

广告主能掌控的唯一变量,就是投放出去的素材本身。

一个 爆款素材,可以撑起 60% 甚至 80% 的消耗;

一个 失败的素材,再好的结构也救不回来。

从「结构定向」走向「创意即定向」。

同时,颠木有句话让我印象特别深:「大家老觉得投放系统能直接拉ROI,这其实是幻觉。系统真正的价值是提效以及能第一时间承接新玩法。ROI靠创意,不靠系统。」

大家都笑了,因为这句话其实戳了很多公司in-house搞系统的心态。很多团队搭系统,是抱着「我有了个中台,就能比别人跑得更便宜”的幻想。但现实是,系统最多帮你省下优化师每天重复点按钮的时间,或者让你能在字节广告从 UBA 到 UBMax时,第一时间把逻辑接上吃红利。你真想靠系统直接跑赢ROI?「那是痴心妄想。」

还有一个细节也很有意思。颠木举了个例子:有家大厂的老板,每天要求团队报「新增计划数」,一天要建3,000 条,Excel表格拉出来特别好看。但问题是,这些计划根本没跑出效果,团队累到吐血,创意也没沉淀下来。「这种逻辑不是认知问题,是组织激励问题。老板要短期的ROI,团队只能不停堆计划,最后反而掉进死循环。」

更关键的是,平台自己也在不断封堵「堆计划」的路。TikTok GMV Max 限制计划数、Meta 的 Advantage+ 把结构打包成黑盒、巨量在测试5,000 条批量计划后直接收口。颠木说:「平台一定会收掉所有堆量套利,因为那是他们要吃的利润。」

为什么这么说?

因为当所有广告主都用一样的计划结构,唯一能拉开差距的变量就只剩下创意。「TikTok的GMV Max根本不让你卷基建了,计划数直接限制死。你建5,000 条,不如别人建 50 条。平台一定会把堆量套利的口子收掉,因为那是他们要吃的利润。」

过去我们拆人群包、拆投放逻辑,今天我们拆的其实是「创意结构」。情绪钩子、叙事节奏、画面元素、号召方式,这些才是真正决定CTR、CVR的关键。

颠木举了一个例子:一个游戏广告,主角站在沙漠里 vs. 站在都市夜景里,转化差异可能高达 40%。一个电商广告,有些产品镜头出现在「卧室场景」vs. 「客厅场景」,ROI 差异可能翻倍。

这就是「创意即定向」:广告创意本身就是对用户的筛选和聚合。你展示什么样的故事,平台就会把广告推给什么样的人群。「标签不是告诉你该做什么,而是告诉你什么不要做。比如一个‘逆袭’剧情,可能对 18–24 岁男性 ROI 高,但对 25–34 岁女性 ROI 反而是负的。创意本身就是在筛人群。」

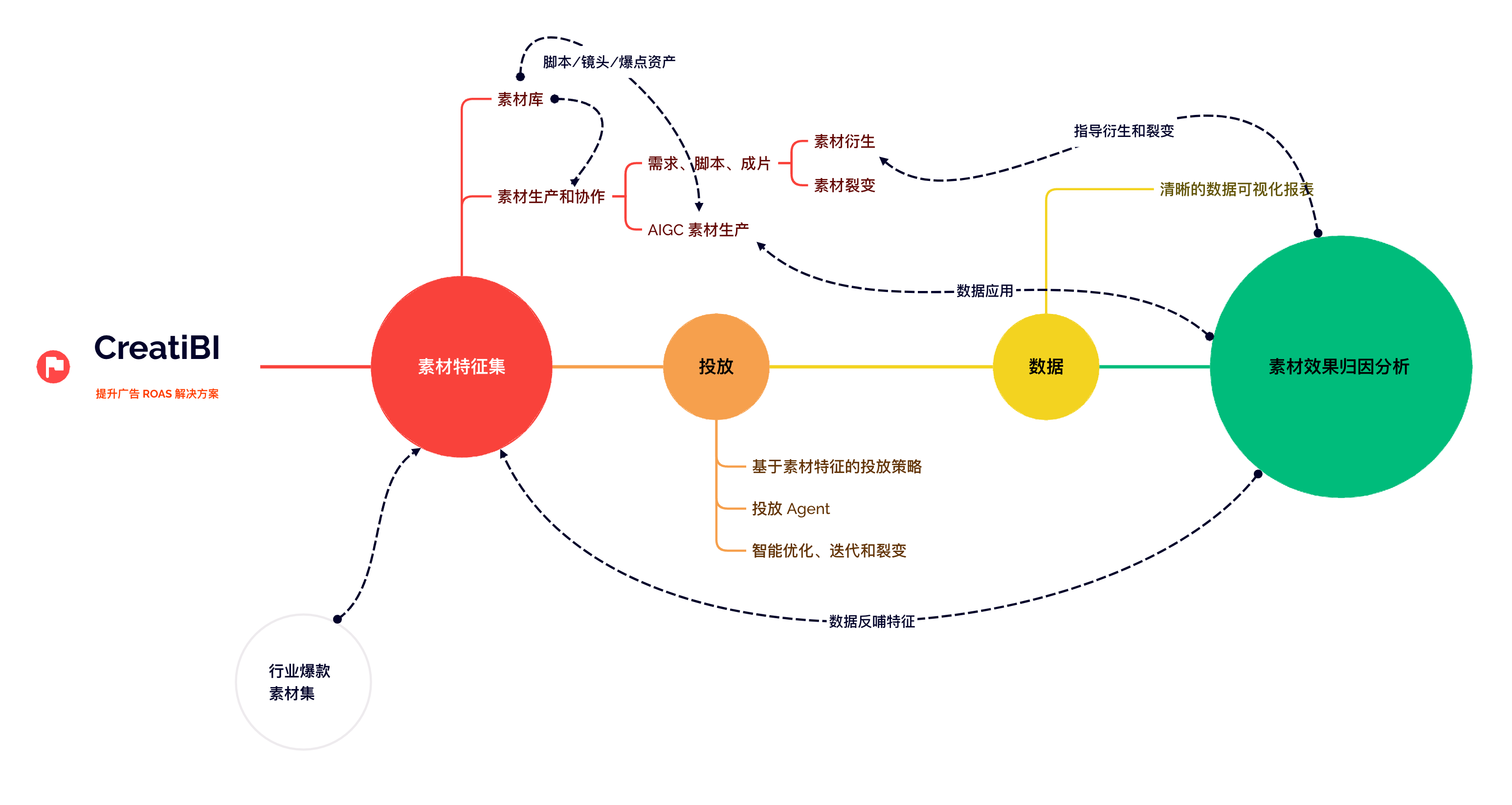

所以说,今天的投放结构已经不是传统创编结构,而是「任务-脚本-创意-数据回流」。颠木强调:「以前是任务产出素材,但任务和素材关系丢了。现在我们记录主任务、裂变素材、衍生素材的父子关系,甚至脚本改了哪一句、镜头换了哪一段,都要记录。这样数据回流才有意义。」

这里就引出了一个新的问题:如果创意成为投放的核心变量,那广告主需要的系统能力,和过去完全不一样了。

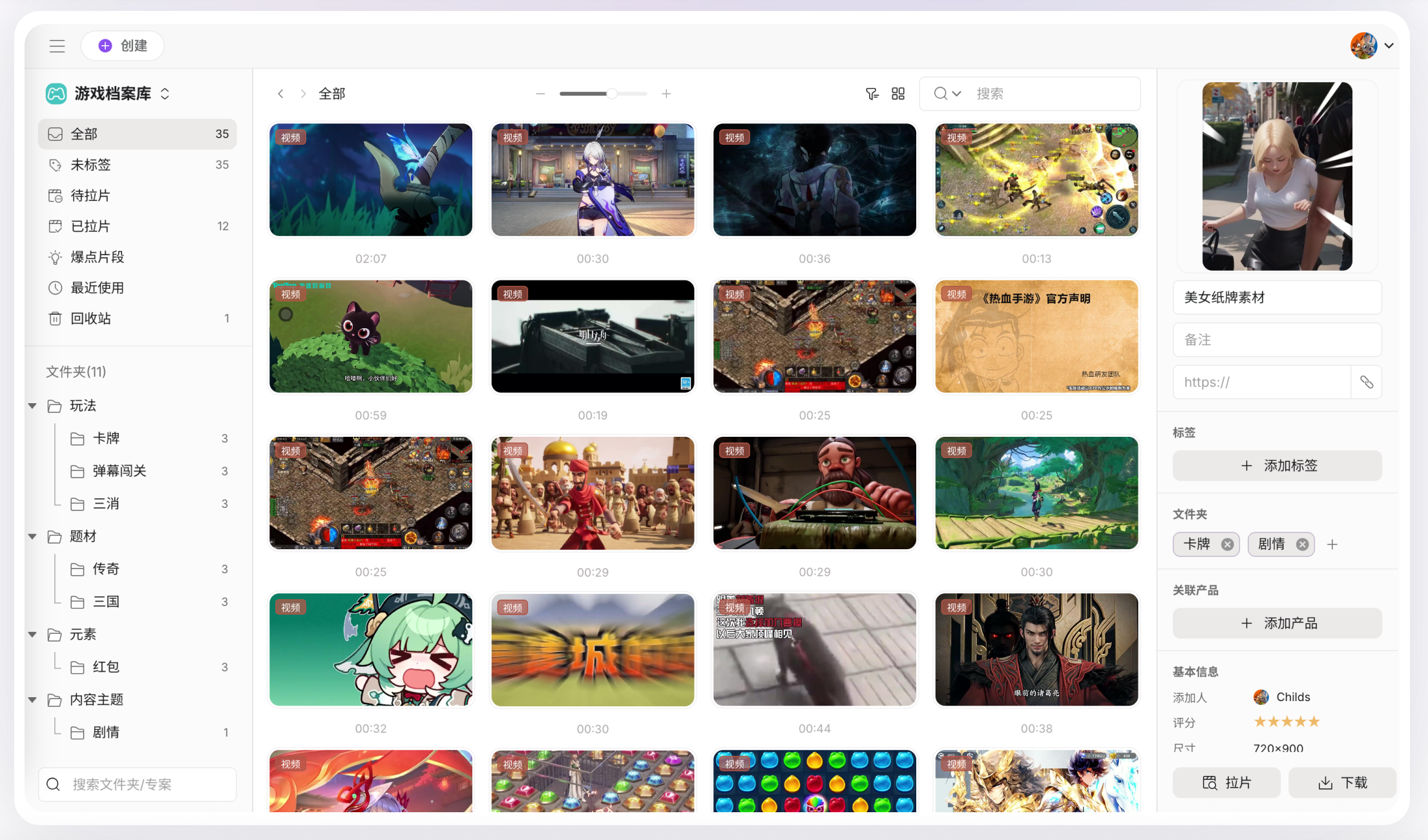

过去我们要的是账户结构管理,今天我们要的是跨媒体聚合+创意协作管理。

过去我们追求的是计划数越多越好,今天我们追求的是创意变量覆盖率更高、投放链路更顺畅。

这就是为什么,越来越多的广告主开始自建或者采购「新一代投放系统」。这种系统有几个关键特征:

第一,跨媒体平台聚合能力

出海广告主往往要同时跑 Google、Meta、TikTok、Pinterest、Snapchat、各种 DSPs、MCN/KOL 网络等等,如果还靠单独的投放团队对接,就会出现重复建计划、重复上传素材等等的问题。新的系统必须支持「一次建计划,跨媒体同步分发」,并且能自动适配各个平台API规范和标准。

第二,账户与权限统一管理

大型客户往往有几十甚至上百个广告账户,以前靠Excel管理,权限一乱就容易出问题。系统必须能实现广告账户的统一授权、权限管理、消耗监控,并且和飞书、Slack、Asana等协作系统打通。

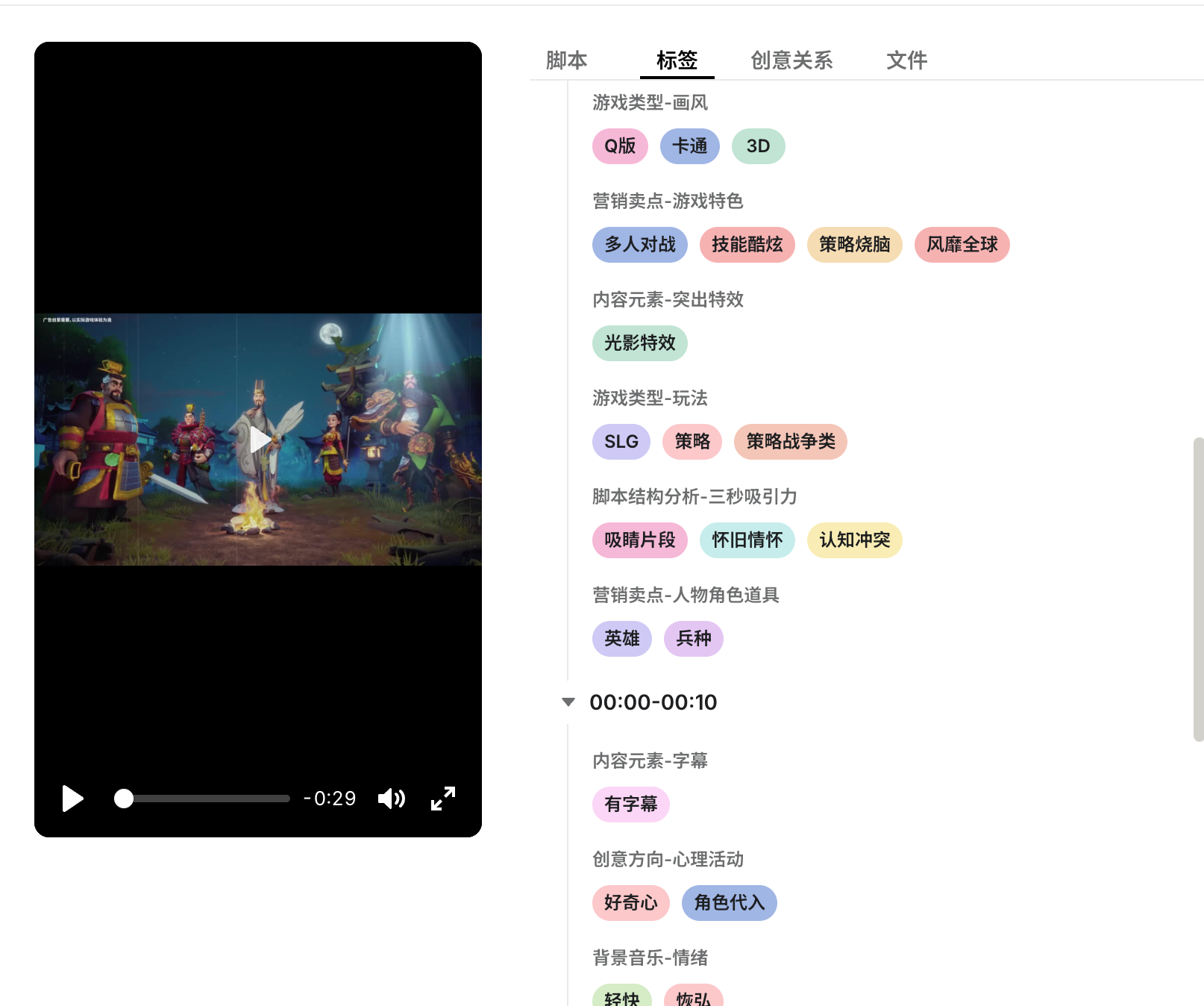

第三,创意协作与标签化管理

光有创意还不够,必须要有系统化的协作能力。比如脚本怎么审?视频版本怎么对比?创意打了哪些标签?

系统要能追踪从「任务 → 素材 → 裂变 → 投放」的完整链路,把每个创意的「血缘关系」记录下来。

「现在所有平台的创意标签都没用,Meta、Google、巨量打的全是‘管理型标签’,能帮你搜素材,但进不了召回和精排。你要真想知道为什么一条片子能爆,你得看脚本、情绪、叙事、镜头这些维度。我们当时把《万国觉醒》一条爆款视频拆解成几十个片段,每个片段打上情绪钩子、叙事节拍、视觉锚点、数值暗示的标签。最后发现情绪钩子的重要性远超预期,占到了ROI的大头。」

第四,数据回流与归因分析

单条创意的数据量太小,必须通过创意树、标签维度,把同脉络的素材数据合并分析。系统必须实时把数据拉回,直接告诉你哪条创意为什么跑得好、还能不能跨计划、跨平台复用。

「创意的本质不是点子,而是数据。你只看单条创意的数据,永远噪音大得看不清。必须要把同一脉络的素材合起来看,像一棵‘素材树’,父任务、裂变、衍生关系全记录下来。这样你才能知道:哪条剧情线、哪种情绪钩子是真的能跨人群、跨平台复用的。」

这四点,几乎就是行业未来三年的「新一代投放系统」标配。

游戏是买量行业里最敏感、最极端的品类。

在一次和某头部SLG游戏团队交流时,他们直言:「一条视频素材,如果能把CPI从40美金打到20 美金,就意味着这款游戏的买量能多跑一年。」这不是夸张。因为在 SLG、MMORPG 等游戏赛道,买量表现的盈亏线往往就差在 10%~20% 的转化效率上,而这几乎完全取决于素材。

某SLG团队的实际操作:冷启动阶段:快速测试 200 条创意,筛出前 10% 的素材进入规模化;规模化阶段:把头部素材裂变出不同版本,测试不同人群的点击反馈;迭代阶段:通过「素材树」记录每一条创意的演化路径,哪条剧情线、哪种美术风格最有效,一目了然。

结果:他们在 Meta 上的 CPI 被硬生生压缩了 35%,这在千万级预算下就是数百万美元的节省。

这就是为什么颠木在访谈中反复强调:

「很多团队以为创意就是多产出、多裂变,殊不知这反而是‘垃圾放大器’。真正的问题不在数量,而在有没有方法沉淀。」

素材的归因和复用,是未来买量的生命线。

问题在于,大部分团队今天依然在靠「感觉」做创意。美术觉得「这个角色更好看」;策划觉得「这个剧情更刺激」;运营觉得「这个文案更带货」。

但真正投放之后,你很难回答:为什么这条创意跑得好?为什么同样的创意在 Meta 有效,在TikTok 却不行?为什么一个钩子在电商 ROI 飙升,在游戏却不见效?

创意缺乏结构化、数据化的归因方法。

「等到视频做出来再打标签,五个人能打出五种结果,完全没法复盘。创意如果不在脚本阶段结构化,后面都白搭。」

创意即定向的Creative Tagging Schema

要解决这个问题,必须像做数据建模一样,把创意拆开、打标、归因。

「比如 SLG 游戏里,‘战斗爽感’和‘数值跳动’几乎是标配标签。没有数值就很难让用户感知成长。相反,MMORPG里,角色外观和社交感标签更重要。」

在打造系统时,尝试过以下Tag Schema:

情绪钩子:惊讶、愤怒、爽感、紧张感。

叙事节奏:3 秒冲突开场、10 秒反转、15 秒收尾。

视觉锚点:武器特写、货币数值跳动、红字警告。

场景变量:室内 vs 室外、现实 vs 二次元。

角色属性:男性、女性、职业、造型。

通过给每条素材打上这些标签,再回看投放数据,就能分析:哪类情绪钩子CTR高;哪种叙事节奏转化率最好;哪类视觉锚点能撑起更高的LTV。

「在一款 SLG 的冷启动里,团队发现:同样是战争题材,宏大战役的全景镜头比单兵打斗的镜头,CPI 要低 30%。原因很简单:大场景更容易筛选出‘想玩策略类’的人群。」

这就是 「创意即定向」 的核心逻辑:通过创意标签去「筛人群」,而不是通过人群定向去「筛人」。「以前我们叫‘定向决定人群’,现在是‘创意决定人群’。你放一个穿JK制服的角色,就是在选二次元用户。」

在电商领域,某烤肉锅品牌做过一次经典测试:初始阶段,他们投放了「家庭聚餐」、「厨房操作」、「户外露营」三类素材。投放结果显示,「户外露营」场景的 ROI 高出其他场景 34%。团队随后基于这一洞察,批量裂变「户外露营」相关素材(不同人群、不同场景组合)。

最终结果:不仅 ROI 提升,连新客获取的成本也下降了 20%。

「同一个精华液,‘成分功效’标签 vs. ‘真人测评’标签,差别巨大。前者吸引理性用户,后者带来更快的转化。」这就是「创意即定向」的直接体现:创意元素本身就是人群的分层器。

颠木也分享了一套非常前沿和标准的打法:

创意需求管理:按月度/季度拆解需求,生成「创意任务单」。「很多时候不是缺素材,而是缺‘什么样的素材要先做’的优先级。你一个月200条需求,如果不拆任务,最后就是瞎拍。」

脚本协作:在线写脚本、批注、审片,自动生成结构化数据。「如果脚本阶段没有结构化,等到视频做出来再打标签,五个人能打出五种结果,完全没法复盘。」

素材打标:AI自动打标签,叠加人工标签形成私有库。「素材标签如果只是‘人物-道具-颜色’,完全没意义。矿泉水在沙漠和在桌子上,转化率能差一倍。」

批量投放:直接一键生成Campaign/Ad Set,自动绑定素材。「自动化不是一口气堆 5000 个计划,而是让素材、人群、出价三件事实时耦合。」

数据归因:投放数据回流,按标签维度输出CTR/CVR/LTV 报告。「情绪钩子对ROI的边际贡献 47%,叙事节奏 21%,视觉锚点 18%,数值暗示 14%。有了这个,你就知道该赌在哪。」

素材裂变:对跑量素材做版本裂变,形成「素材树」。「一条爆款素材不是终点,而是母体。关键是能不能裂变出 50 条兄弟姐妹。」

这一闭环,正是我们在打造的系统要解决的核心需求。

未来的方向:创意驱动,系统加速

那么,行业未来会走向哪里?

有三个趋势是必然的:

第一,创意驱动的效果差异会越来越大:买量的差距,不再只是比优化师水平,而是团队有没有能力拆解和归因创意。

图片

第二,系统化能力成为新的护城河:单靠几条爆款素材是不可持续的,必须有系统化的生产、投放、归因能力,才能长期稳定起量。

第三,跨平台协作和自动化是大势所趋:广告主不可能再雇几百个优化师去堆计划。未来是「少人+好系统」的模式。

未来能跑赢的广告主,一定是同时具备两种能力的:

首先是拆创意的能力:能把创意当作变量来管理和归因;

其次是建系统的能力:能把创意链路、投放链路、数据链路打通,形成闭环。

行业逻辑已经彻底翻转:创意不再是偶然的爆款,而是可管理、可归因的关键资产;系统不再是后台工具,而是驱动创意持续放大的核心能力。

能在未来跑赢的广告主,是那些既能拆创意,又能建系统,把每一次投放都变成增长杠杆的团队。少人、多系统、全链路打通,这才是下一代广告竞争的底层法则。