本文来自微信公众号“科林的增长实验室”,作者:覃超,经授权发布。

在中国广告技术领域,尤其是游戏买量圈子里,颠木几乎是一个绕不过去的名字。行业对他最广泛的了解,是在莉莉丝时负责整个广告产品线,两位优化师就可以管理日投放8,000万(万国觉醒),用寥寥十几个人和一套自研系统DAP把人效提升到了极致。

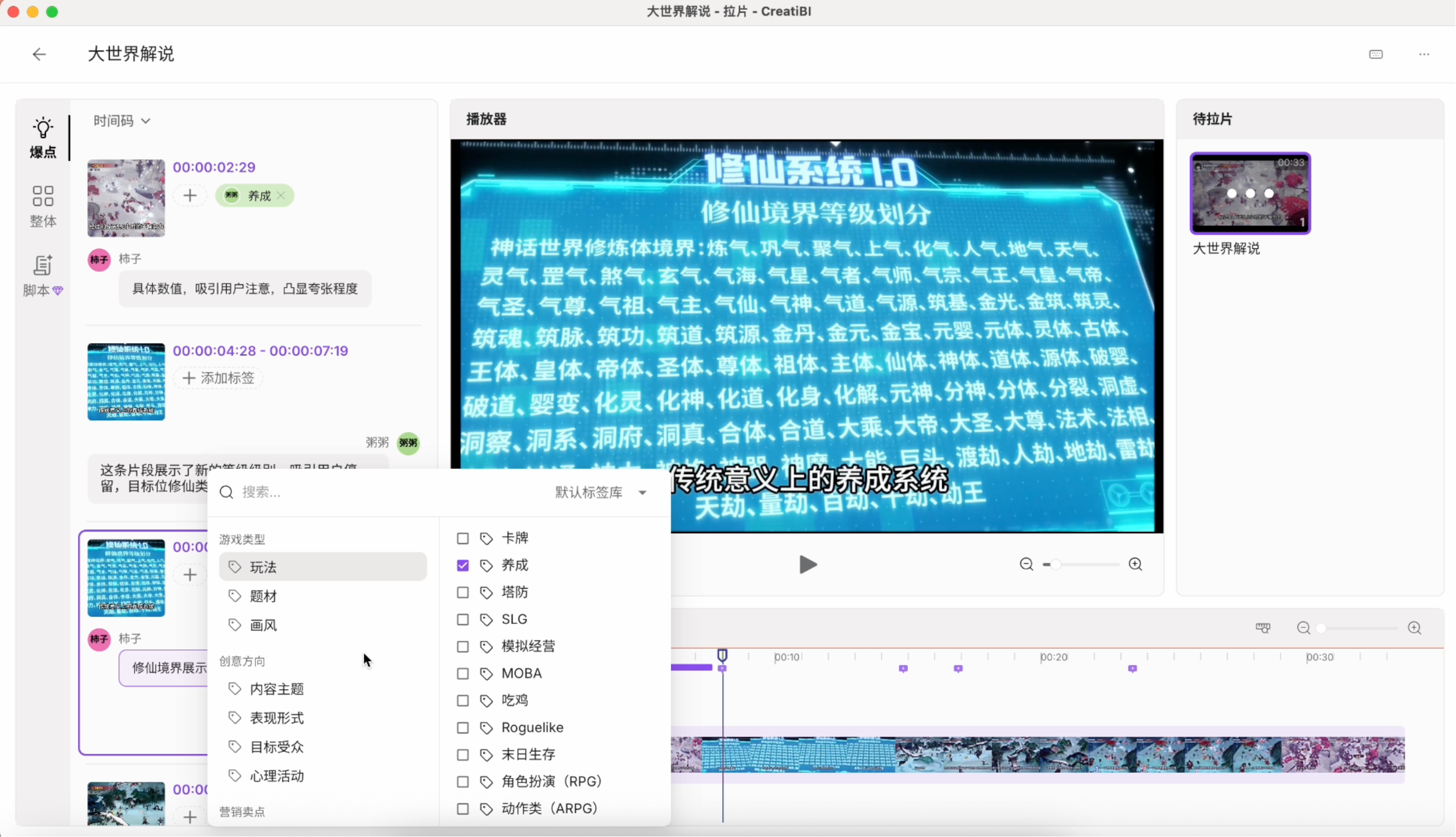

想找颠木交流已久,上周有幸到他的新公司CreatiBI,和颠木面对面深聊了两个小时。非常像是跟一位深藏功名的少林扫地僧的对话,犀利又具象的深度交流:从广告买量的演化逻辑聊到当下最前沿的操作方法,又从具体的素材打标聊到未来整个行业的系统化方向。让我记忆深刻的是:「会搭计划的时代已经过去了,创意即受众,素材即定向。」

继上一篇《专访颠木(一):从「堆计划」到「创意驱动」,广告行业的底层逻辑反转讲清楚逻辑:为什么「堆计划」失效,创意成为新的核心》,我们聊到「堆计划」的时代已经结束:平台黑盒化、账户结构收敛、人效边际递减。广告主唯一能掌控的变量,就是创意。

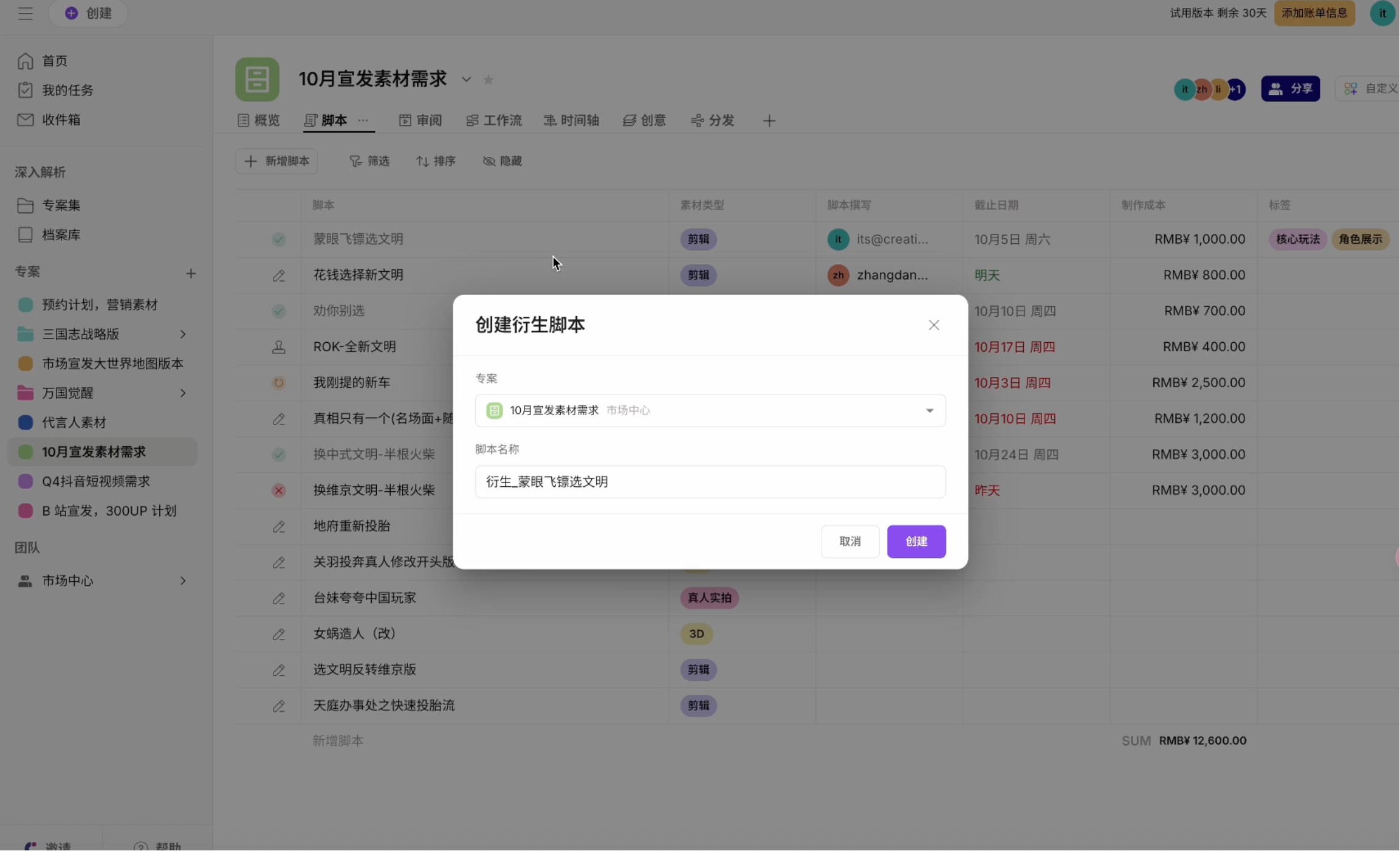

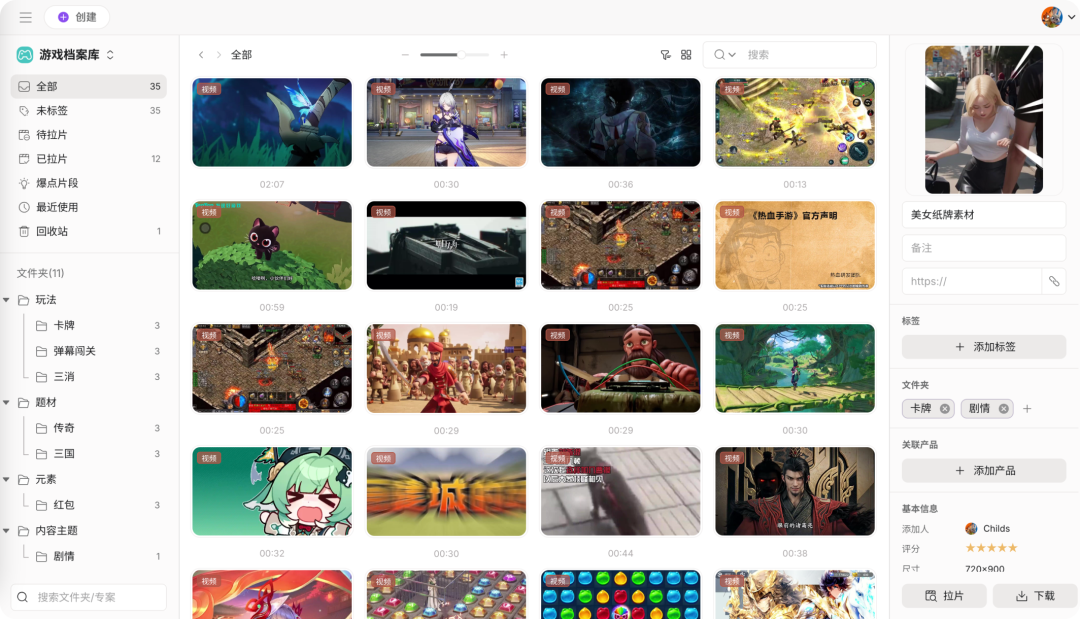

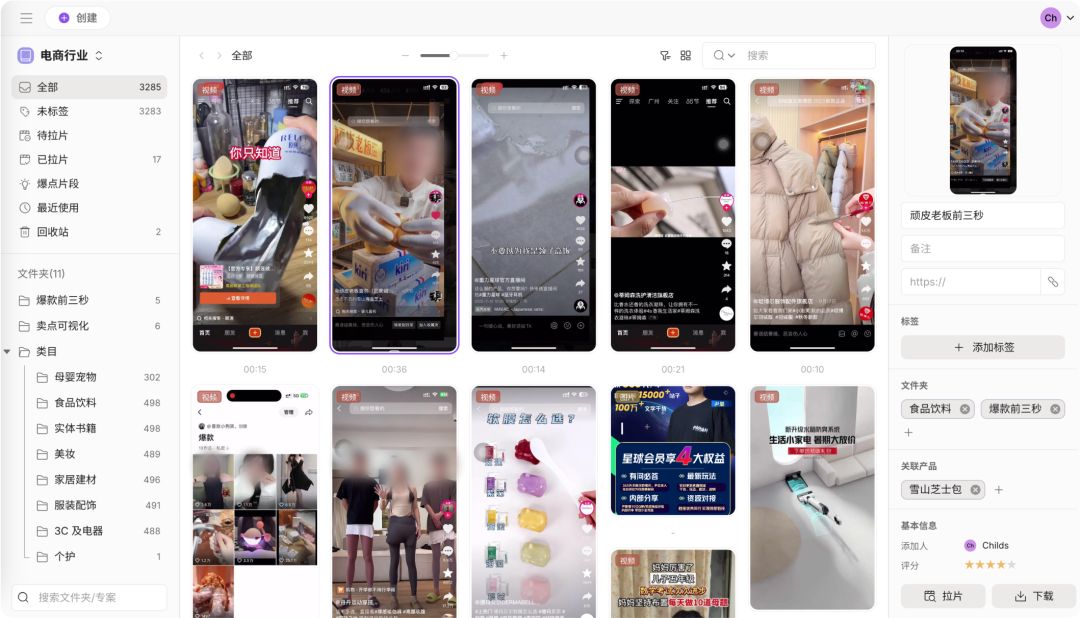

但创意到底应该怎么管?怎么拆?怎么跑?这是行业里很多团队迷茫的地方。在CreatiBI办公室里,他直接给我展示了一个创意管理的「闭环」:创意不只是灵感,它是数据、变量、实验、复用,是一套可以系统化操作的方法论。

在过去的投放实践中,广告主普遍存在三个问题:

第一,创意随机性大:素材的产出多靠直觉和经验,缺乏标准化方法;

第二,归因困难:即便素材跑出了好数据,也无法明确原因;

第三,复用低效:成功的创意很难跨平台、跨计划复用,每次投放都得重新试错。

颠木的核心观点是:「创意即定向,创意即数据,创意即资产。」

「创意必须被当成一种数据资产来管理。你要能拆解它、打标它、归因它,才能把它变成算法可读的信号。只有这样,你才有可能在新的规则下获得优势。」

此为第二篇:创意即定向:投放买量方法正在被重写

很多团队在创意管理上仍然停留在感性阶段:

过去大家做创意靠感觉:美术:这个角色更好看;策划:剧情更刺激;运营:文案更带货。投出去才发现:A创意在Meta跑得好;B创意在TikTok效果平平;同一类钩子在电商行得通,在游戏不行。

问题的根源在于:创意没有被拆解,没有被结构化,更没有被赋予可量化的变量。

「创意不再是灵感,它是新的定向逻辑」 ,而「创意变量,是算法理解受众的语言。」

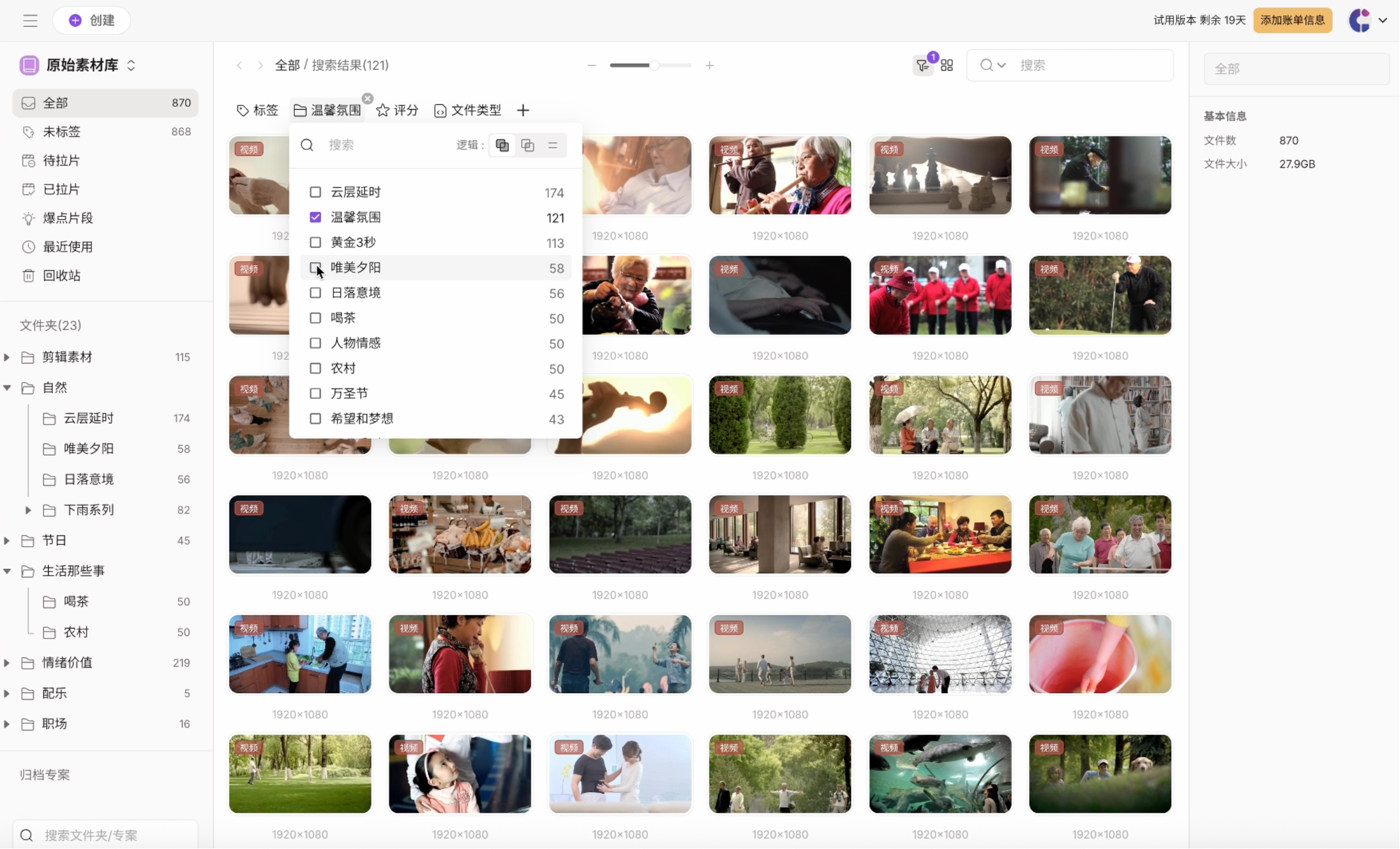

把创意拆开,用可控的标签去描述每一条素材。

举个例子,在SLG游戏广告里,情绪钩子可能是「爽感、惊讶、紧张」,叙事节奏可能是」3秒冲突开场,10秒反转,15秒收尾」,视觉锚点可能是「武器特写、数值跳动、红字提示」,场景变量是「室内 vs. 室外,现实 vs. 二次元」,角色属性包括性别、职业、造型等。每条素材都打上这些标签后,你就能把创意从「灵感」变成「变量」,每个标签背后的CTR、CVR、ROI,都可以被追踪和分析。

比如当时在莉莉丝,他们把《万国觉醒》的一条爆款视频拆解成几十个片段,每个片段都打上情绪、叙事、视觉锚点和数值暗示的标签。通过这种拆解,他们发现情绪钩子的重要性远超预期,占到了整个投放表现的大头。

首先,如何理解创意的「变量化」逻辑?

在传统的广告团队里,创意的描述和管理往往是模糊笼统的。一个设计师或导演交付了一条视频素材,大家可能会说:「这个片子很有冲击力」、「这个片子很有情绪」。但这些描述没有办法进入系统,也没有办法进行复用。

所谓「变量化」,就是要把创意里所有可能影响用户行为的元素,拆解成可被记录、可被归因、可被组合的标签。只有这样,创意才能真正成为数据资产,而不是一次性的消耗品。

「很多公司说自己重视创意,但实际呢?创意就是一个文件夹,里面一堆视频,顶多记个视频 ID。这样算什么管理?算法根本读不懂。」

在颠木看来,如果还停留在“好不好看、有没有点击”的层面,那就永远没法突破。创意必须被拆开来,变成一个个能量化、能归因的变量。只有变量,才能进数据库,才能被算法利用。

其次,是创意变量如何拆?

CreatiBI把创意拆解成几个核心维度,每一个维度下又可以展开成若干取值。这样,任何一条视频素材,都可以被视作这些变量取值的组合。这些变量维度包括:

1. 情绪钩子:决定用户点击意愿。用户为什么会停下来?核心在于情绪触发。颠木强调:3 秒定胜负。情绪必须在开头 3 秒就抛出来,否则算法和用户都不会给你第二次机会。常见的情绪钩子包括:惊讶(Unexpected);愤怒(Anger);爽感(Satisfaction / Power);悲伤(Sadness / Empathy);幽默(Humor)等;

2. 叙事节奏:决定信息传达效率。故事是怎么展开的?不同的叙事节奏会吸引不同的用户。常见类型如:开头冲突:一开始就抛出矛盾,引发好奇;速切高频:大量短镜头切换,带来强烈感官刺激;缓慢铺陈:适合强调氛围和细节;反转结尾:最后一秒给用户意外惊喜等;

3. 视觉锚点:决定认知停留和记忆。武器特写、数值跳动、红字警告;画面本身的风格,比如:色调(明亮 / 暗黑 / 高饱和 / 复古);构图(近景 / 中景 / 大远景);镜头感(跟拍 / 固定 / POV)等;

4. 场景设定:决定受众偏好。创意中人物所处的环境,比如:家庭场景(客厅、厨房);办公室场景;户外(露营、运动场);学校(教室、操场);虚拟空间(二次元、游戏内场景)等;

5. 角色设定:决定目标群体匹配。不同的角色身份,会直接影响用户的代入感。常见维度如:性别:男性 / 女性 / 中性化;年龄:儿童 / 青少年 / 成年人 / 中老年;身份符号:学生、医生、军人、白领、KOL;服饰:制服、休闲装、cosplay 等;

6. 互动元素:常见如:倒计时;挑战任务;用户生成内容呼吁(UGC Call);问答互动等;

7. CTA(Call-To-Action),常见如:立即下载;免费体验;了解更多;限时优惠;立即购买等;

8. 表现形式,常见如:实拍;动画;KOL 出镜;屏幕录制 / UI 演示;图文拼接等

「其实逻辑很简单:任何会影响用户行动的东西,都应该是一个变量。」

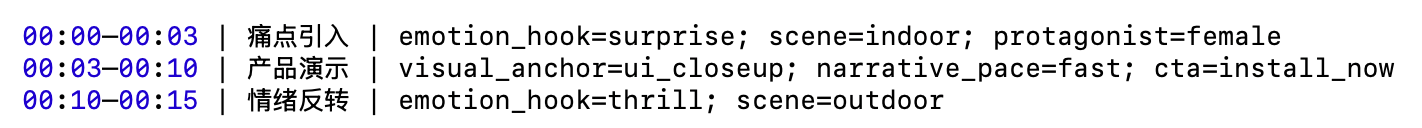

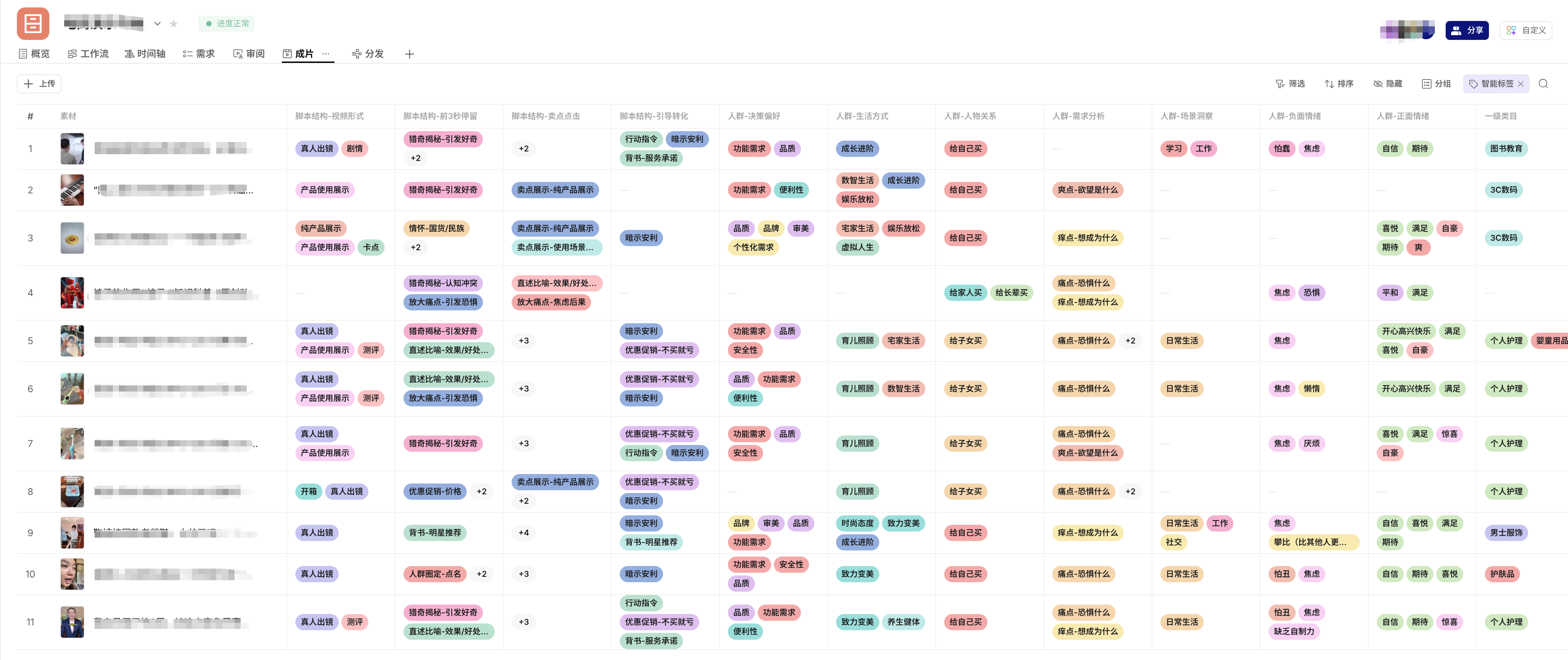

通用必填字段:project_id、script_id、creative_id、parent_id; format = {9:16, 16:9, 1:1}; length_sec = {<=6, 7-15, 16-30, 30+}; platform_pref = {tiktok, meta, douyin, kuaishou, amazon, others}; primary_kpi = {CTR, CVR, CPI, ROAS, D1_retention}

游戏类示例(SLG): game_genre = {SLG, MMO, CARD, IDLE, SPORTS}; emotion_hook = {thrill, honor, surprise, relax, funny}; visual_anchor = {battle, siege, base_build, skill_flash, resource_drop}; protagonist = {male, female, neutral, mascot}; cta_type = {install_now, watch_more, claim_reward}

电商类示例: vertical = {beauty, electronics, home, fashion, supplement}; creative_style = {ugc_real_person, demo_product, lifestyle, unboxing, compare_demo}; price_anchor = {<$20, $20-50, $50-150, >$150}; offer_type = {no_offer, limited_time, bundle, coupon}

再次,是一定要从脚本阶段就开始打标!

很多公司做创意管理的误区是:视频做出来之后,再人工去「打标签」。

颠木直接否定这种做法:「如果等到视频做出来再打标签,五个人能打出五种结果,完全没法归因。只有在脚本阶段就把变量写清楚,才能进模型,才有复用价值。」

这背后的重要的4 大考量逻辑原因是:1. 一致性:如果是事后打标,不同人对同一素材可能有不同理解,无法保证数据一致性;2. 前置性:脚本就是变量配置单,必须在拍摄前确定,这样才能保证生产环节和数据环节的一致;3. 复用性:脚本打标后,一个脚本可以拍摄多版本;未来还可以用 AI 生成或二创;4.数据化:只有变量前置进入数据库,才能形成「变量 → 素材 → 数据」的完整闭环。

这点再怎么强调都不为过:脚本不是躺在创意团队文件夹的「内部文件」,而是整个投放系统的基础数据表。

以一段 15 秒的素材的脚本做例子:

最后是,素材打标不用过于追求一味的极细颗粒度,变量打标不要追求越细越好。

只要遵循:一级变量,必须打,最核心的几个维度(如情绪、场景、CTA);二级变量,推荐打,补充性的维度(如服饰、镜头感);三级变量,可选打,针对特定行业或场景(如二次元风格、节日元素)。

「打标一定要落在能跑起来的节奏上,否则最后就是没人愿意做。」最优的做法是:先从3-5个一级变量开始,逐步扩展。

这样操作创意被打标,它就不再是一条「视频」,而是一组「变量组合」。数据库里记录的,不是模糊的「素材A」,而是清晰的「情绪=惊讶;场景=办公室;CTA=立即下载;表现形式=KOL出镜」。任何一条素材的表现数据(CTR、CVR、CPI、LTV)都可以回溯到变量层面,用于因子分析和回归模型。

「你必须把创意当数据管理。视频只是变量组合的一个实例,数据库才是根。」

聊到归因的时候,颠木一针见血地指出,现在平台最爱做的一件事,也是为什么平台要黑盒化、要做「去复杂批量广告结构」,就是平台要把自然流量算进广告里。

过去,广告和自然流量的边界很清晰:一个用户是因为广告点击转化,还是因为自然搜索进入转化,很容易区分。但现在,Meta的Advantage+(进阶赋能型广告)、TikTok的GMV Max、巨量的全域广告,几乎都在往同一个方向走:广告成了「引爆点」,所有后续自然流也算作广告贡献。「你花了一块钱,平台会告诉你它带来了两块钱的销售额。但你仔细看数据,那里面有一半是自然流量被算进来了。」

对广告主来说,这是一种「虚高」的ROI。对平台来说,这就是在把广告和自然耦合,强化对整个链路的控制。而买量方的堆结构优势正在消失:过去优化师是有“结构红利”的。你会搭计划、会拆定向包、会算出价,你就能拿到比别人更好的量。很多大团队的存在意义,就是靠人力去榨取这种红利。但现在不一样了。「平台把所有精细化堆结构入口都关掉了。你没法再通过结构优势去赢,归因也不是你说了算。最后能决定胜负的,只有创意。」

如果平台在重写归因逻辑,那广告主要怎么做?颠木的答案是把归因拉回到创意层面。「平台说这条广告带来了多少转化,你没法反驳。但你可以在内部建一个闭环:到底是哪一个变量驱动了点击,哪一个变量提高了留存。「这就是所谓的」创意归因」。

它不是在和平台对抗,而是在平台的黑盒之外,再建一个属于自己的「小白盒」:从变量出发,追踪素材表现,找到真正起作用的元素。

好,那落下来怎么做创意归因呢?

颠木团队的实践流程,大致可以拆成四步:

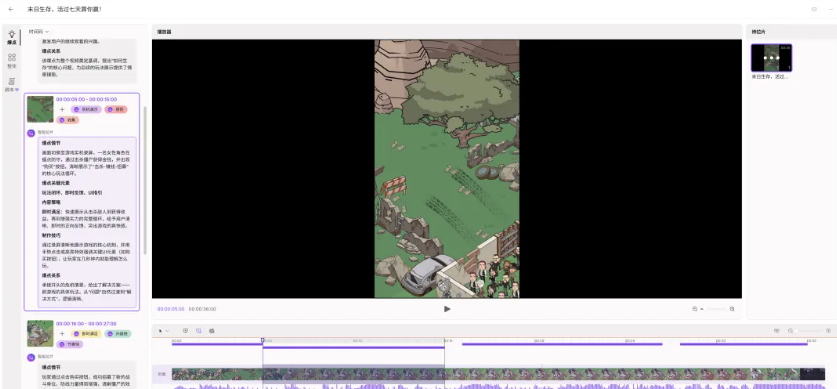

第一步:打标,所有素材在投放之前,就已经有清晰的变量标签,以及素材和素材之间的关系。

第二步:数据回流:投放后的表现数据(CTR、CVR、CPI、LTV)必须绑定到变量,而不是绑定到「视频 ID」。

第三步:效果成因分析:通过回归、因子分析,判断哪些变量对关键指标贡献度最高。比如:「惊讶情绪」提升了 CTR;「办公室场景」对 CVR 有正向作用;「限时优惠」型 CTA 在高客单价产品上效果反而不好。

第四步:反馈到生产:把这些结论,反馈给创意团队。下一批素材,就可以基于这些变量组合来做迭代。

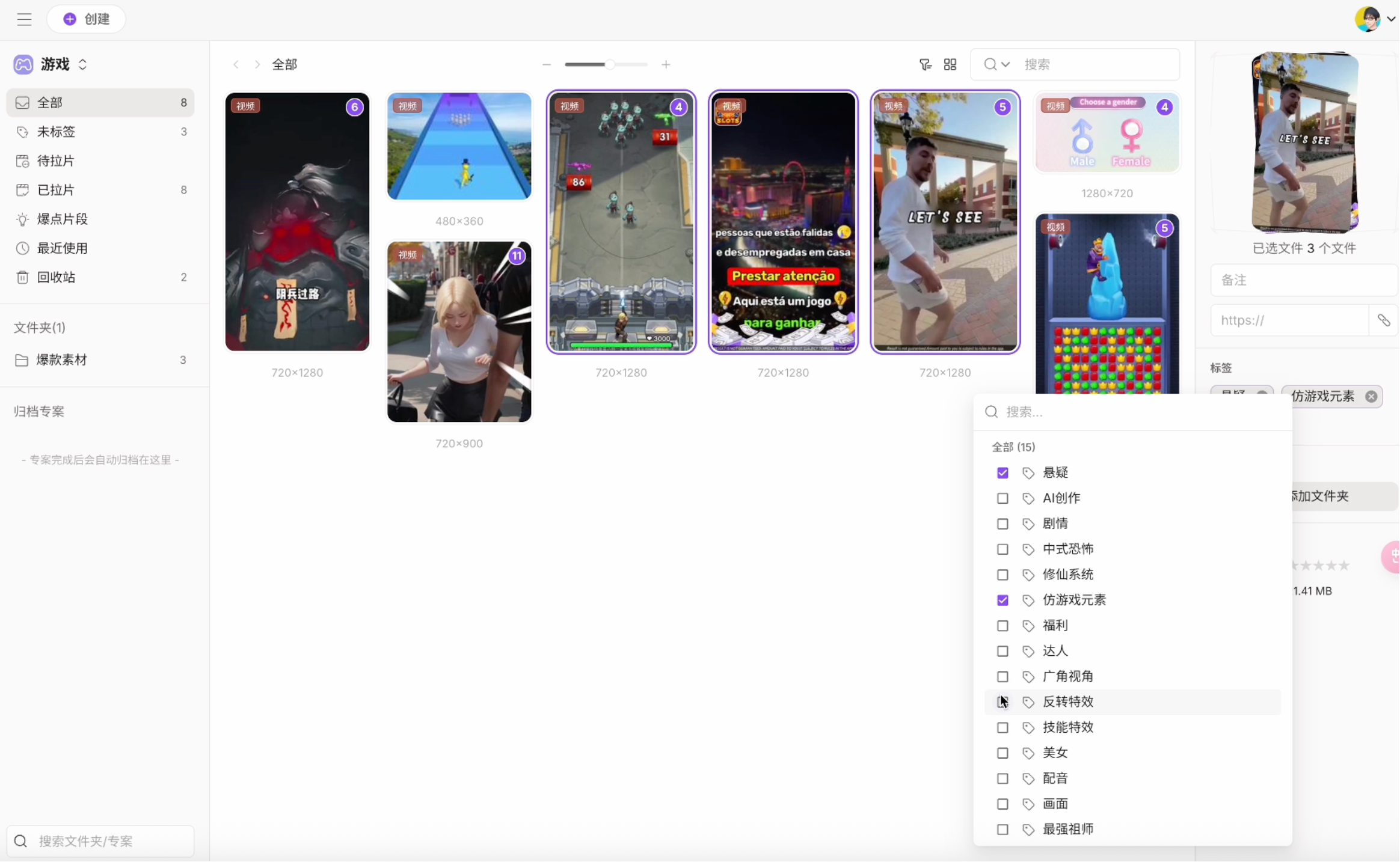

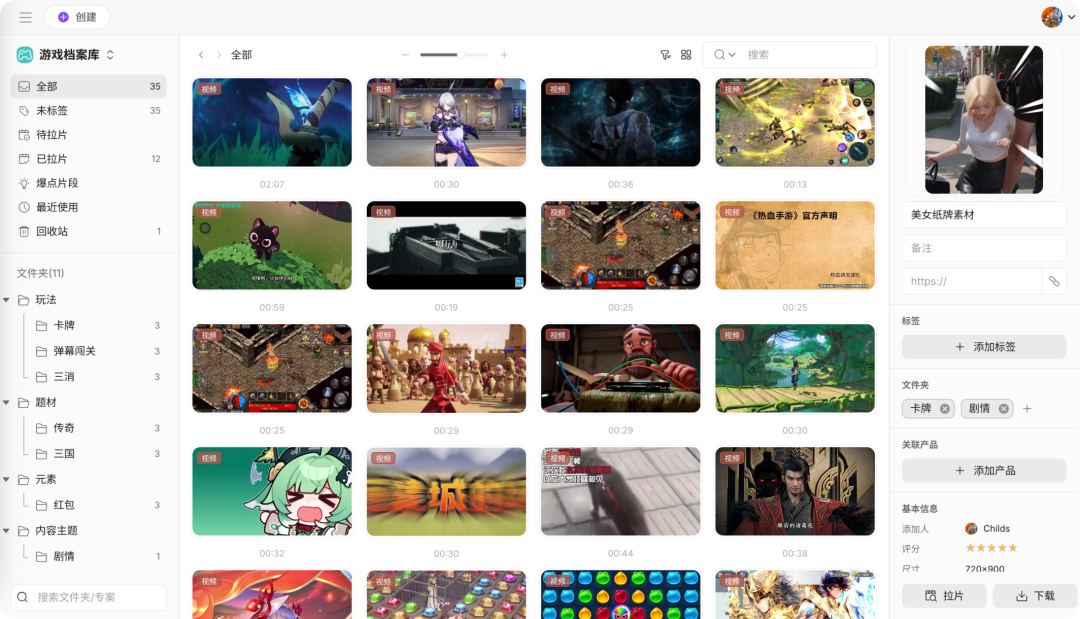

在实际操作中,颠木很强调「素材树」的概念:「你做了 100 条素材中大概会有不到 10% 属于 0-1 的素材,剩下的 90% 的素材都源自裂变或者衍生迭代,按照 Meta 官方给的参考数据,这 90% 的素材提升了你 36% 的用户增量,正因为这些素材是迭代关系,所以我们需要构建一棵「素材树」,这样才能够更加系统化的并且才有可能做出素材效果的成因分析。」

所谓素材树,就是把一条爆款素材当成母体,再往外裂变出多版本:换场景、换角色、换 CTA,但保留核心情绪或叙事结构。这样,原本的一条素材,就能延展成十条、二十条,甚至一百条变体。

每条创意不是孤立存在,而是一个可裂变的母体:冷启动阶段:快速测试200条创意,筛出前10%;规模化阶段:裂变头部素材,生成不同版本;迭代阶段:追踪每条素材的父子关系、改动记录

最终形成完整素材树,每条素材都可被归因、复用、优化。

「素材树」的实践要点:上传素材时强制填写 script_id、parent_id、version_reason;系统自动生成 creative_id 与版本链,展示父子血缘关系;分析时同时展示父级(脚本)聚合与版本级(creative)详情:父级用于判断「脚本基因」,版本用于测边际改动效果。

「头部素材必须被放大,裂变才是最划算的投放方式。」

最后一步,是把所有变量和表现沉淀进知识库:哪些变量组合在 SLG 游戏里有效?哪些变量在电商类产品里持续跑赢?哪些 CTA 在不同国家的点击率差异明显?这些都要存进数据库,形成「创意知识库」。久而久之,团队就不再是靠感觉出片,而是有一整套可复用的经验。

颠木总结说:「创意的价值,不在于某一条视频,而在于你能不能把它沉淀下来,变成变量库、素材树和知识库。只有这样,才是真正的闭环。」

首先,节奏感比绝对速度更重要:创意不是靠「多出片」赢,而是靠节奏赢。

你逼着设计师一天出十条视频,质量一定崩。关键不是数量,而是节奏。节奏对了,产出才能稳定,迭代才有逻辑。

常见的节奏安排:

每周一次变量表现回顾会:三类结论,Scale(放大)、Iterate(迭代)、Kill(淘汰);

每两周一次创意产出会:基于变量结论,产出下一批脚本;

每月一次知识库梳理:淘汰无效变量,沉淀出可复用的模板。

这样,团队始终在一个有效正向「循环”里工作,而不是陷入被动乱改。

第二,绩效指标要改,才能驱动正确方向:

很多公司在KPI 设置上有很大的问题:创意团队的考核是「出片数量」,投放团队的考核是「ROI或者花费效率」。「这样永远打不通。创意团队只管数量,投放团队只管结果,中间断层了。」

建议做两方面的调整:

1. 创意团队 KPI:从「出片量」转向「高效出片数」、裂变成功率」。比如:100 条视频里,有多少条跑进了头部?头部素材又裂变出了多少条成功的变体?

2. 投放团队 KPI:增加「变量验证效率」。不是只看ROI,而是看「在多少预算内,验证了多少变量」。比如:用1万预算验证了 20 个变量,其中 5 个进入了正循环。

这样,创意和投放就不再是两条平行线,而是一个闭环的前后两环。

第三,优化师的角色要快速进行转变,优化师这个岗位的定位正在发生质变。「以前优化师是工具人,会点平台后台就能干活。现在平台黑盒化了,后台都差不多,拼的已经不是堆基建的手速。」

未来的优化师,必须往两个方向转:

1. 创意策略师:要懂得如何把创意拆成变量,如何判断哪些变量值得放大,哪些该淘汰。

2. 产品化经理:要能把创意、数据、系统三者串起来,推动闭环跑起来。懂脚本、懂分镜、懂数据归因,成为「创意与算法之间的桥梁」。既要能看懂脚本:知道情绪钩子、场景设定、叙事节奏意味着什么;也要能看懂数据:知道哪个变量提升了CTR,哪个变量拉高了LTV;还要能推动闭环:让创意、投放、数据团队协作,把知识库跑起来。

第四,是组织结构的革新:

我们发现一个共性:创意和投放如果分开太远,闭环永远跑不起来。

最理想的方式,是在投放团队内部嵌入「创意小组」,闭环高频互动。

常见模式:

嵌入式:投放小组里有创意产出岗位,日常沟通零距离。双向考核:创意团队的 KPI 中,必须包含变量验证率;投放团队的 KPI 中,必须包含高效出片数;

统一项目制:一个产品线就是一个项目组,创意+投放+数据共享成果。这样,创意和投放不再是「发视频”和「花预算」的关系,而是真正的合作伙伴。

流程落地不仅是系统工程,还是组织变革;必须把角色、节奏与 KPI 结合起来。

如角色和职责可以这样设置:创意主管:变量表最终负责者,脚本审批;策划/产品:定义业务变量并写脚本;导演/制作:保证成片与脚本变量一致;投放负责人:命名规范与广告平台绑定;数据工程:回流/字段映射/报表搭建;数据分析师/科学家:模型化归因与变量重要度分析;标签管理员:维护枚举与清洗标签库。

最后,颠木也分享了几个实操中常见的「踩坑场景」:

1. 只打标签,不做归因:很多团队以为「有标签」就够了,但如果没有数据回流,标签就是空壳;

2. 过度依赖自动打标:市面上有很多 AI 打标工具,但算法不能完全取代人。AI 可以做初筛,但最后必须人工QA,否则标准不统一。

3. 一味追求变量细化:有些公司追求极致颗粒度,最后把团队拖死。变量过多,反而跑不起来。

4. 组织不改,系统白搭:有的公司上了很复杂的创意管理系统,但组织结构、KPI没变,结果大家还是各干各的,系统形同虚设。

5. 忽视平台差异:同一变量在不同平台/市场可能表现不同,必须跨平台验证。

比如,某SLG游戏团队,在调整前,每周产出 200 条素材,但爆款率不足 5%。投放和创意各说各话,互相埋怨。调整后,他们把节奏改成:每周一次变量复盘,明确放大、迭代、淘汰的变量值;创意团队 KPI 改为「爆款裂变率」;投放团队 KPI 增加「变量验证效率」;每月知识库清理,淘汰无效变量。三个月后,团队的爆款率提高到 12%,ROI 提升 18%,人效反而比以前轻松。「关键不是人多、素材多、标签多,而是节奏对了,逻辑跑通了。」

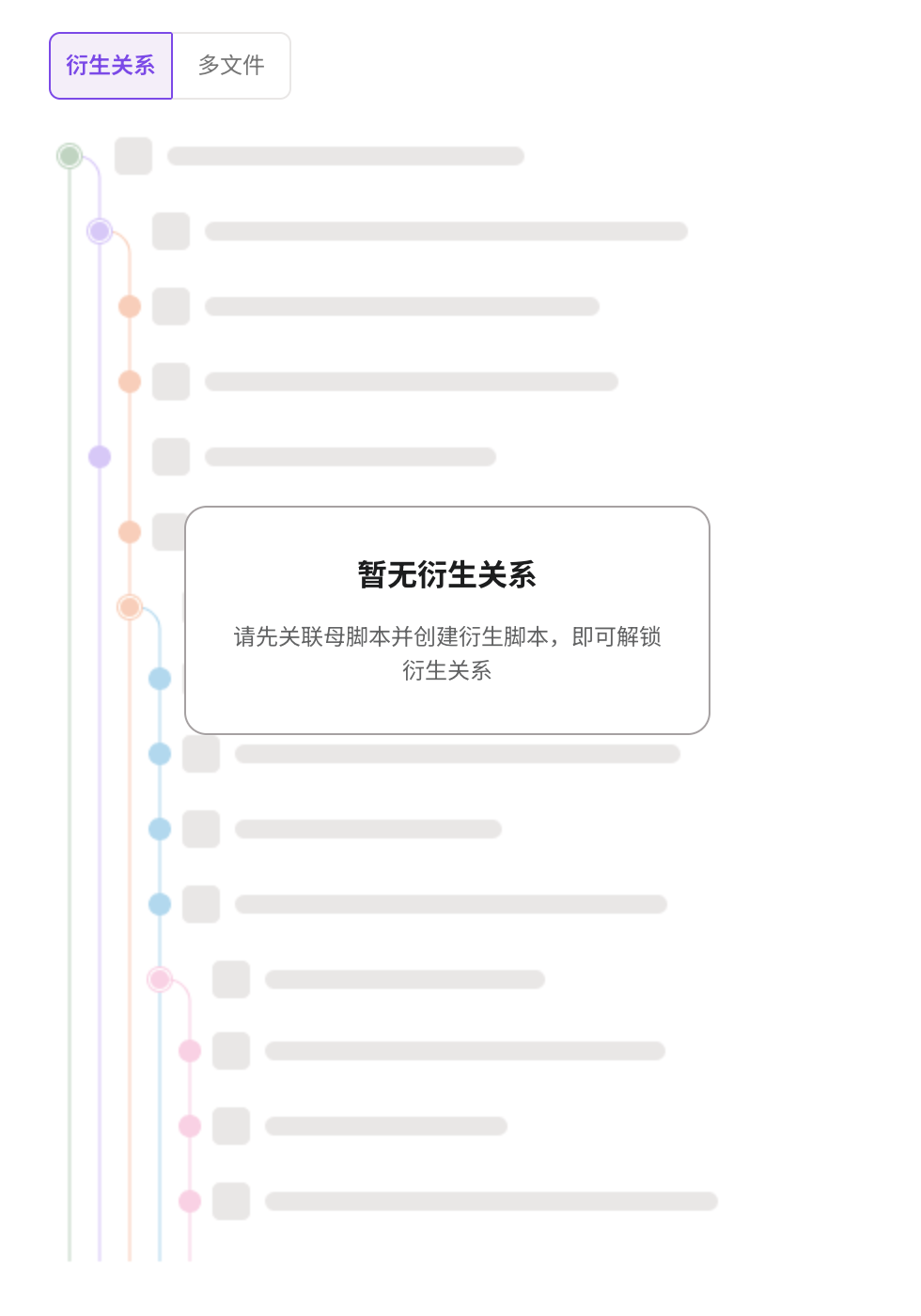

基于上述的素材打标和归因重构,颠木也分享了一个六步的启动投放闭环体系,创意要产生价值,必须在脚本→制作→投放→数据回流→模型化→复用的闭环中运作:

1. 创意需求管理:按月/季拆解需求,生成任务单,避免盲目堆量;

2. 脚本协作:模板化脚本 + 多人在线协作(变量必填);

3. 素材打标:AI 自动识别基础元数据 + 人工补充叙事/情绪标签;

4. 批量投放:一键生成 Campaign/Ad Set,creative_id 与投放绑定,支持跨平台同步;

5. 数据归因:投放数据按creative_id/变量回流, 输出 CTR/CVR/CPI/LTV等指标的变量维度报表;

6. 素材裂变与复用:对高效变量做模板化裂变、批量化本地化,构建素材库。

可以启动小规模试点(4-6 周),而初期目标就是要跑通链路(脚本→投放→回流→看板→复用),验证标签能否稳定映射到投放结果。指标设置:以变量组合层面的CTR/CVR/CPI作为首要衡量尺度,而非单条素材的单指标表现。

比如,在SLG买量实践中,常见的一个问题是冷启动阶段如何快速找到高ROI人群,同时尽量节省投放成本。传统做法是靠拆定向组、堆广告计划、AB测试组合出价,但随着平台黑盒化以及CBO/ABO/GMV Max等投放方式落地,这种方法已不那么奏效了。

做法是转向「创意即定向」的策略,把创意拆解成可量化、可归因的元素,并利用系统化方法进行投放。整个操作流程可以概括为五步:

第一步,创意拆解:每条素材不再被视为整体,而是拆解成「任务-脚本-镜头-情绪钩子-视觉元素-号召动作”等多个维度。例如,一个战斗场景的视频会被拆成三层镜头:远景宏大战役、近景士兵动作、UI数值跳动;情绪钩子包括「紧张感」「爽感」;视觉元素涵盖火光、技能特效、角色造型;号召动作则可能是「立即加入战斗」或「领取奖励」。这种拆解让每条素材有明确标签,也便于数据归因。

第二步,创意打标签:每条素材都要打上多维度标签,包括情绪钩子、叙事节奏、视觉锚点、场景变量以及角色属性。打标签流程部分通过AI自动识别(如场景识别、物体识别),部分通过人工复核以保证准确性。例如:情绪钩子:爽感、紧张、惊讶、成就感;叙事节奏:开场冲突、高潮、收尾;视觉锚点:技能特效、UI数值跳动、角色造型;场景变量:室内/室外、地图类型;角色属性:性别、职业、阵营等等。这种标签化不仅方便数据分析,也让创意成为对人群的筛选器,而不再依赖传统定向逻辑。

第三步,批量投放策略:在冷启动阶段,将超过200条素材与不同预算组合生成广告组,每条素材的投放数据按照标签维度汇总。例如,「宏大战役场景+爽感钩子”的视频在特定兴趣包中表现突出,而“单兵打斗+紧张感」的视频则效果一般。系统自动将不同创意匹配到最合适的人群,使创意本身成为用户分层。

第四步,数据回流与归因分析:投放后24小时内获取CTR、CVR、CPI、LTV等关键指标,并按标签维度进行归因分析。例如,「宏大战役+爽感钩子”的组合CTR提升30%,CVR提升25%,而「单兵打斗+紧张感」的组合表现平平。团队通过多变量回归验证各标签对指标的独立贡献,从而确定下一轮优化方向。

第五步,头部素材裂变与复用:筛选出Top 10%的素材作为「头部素材」,在不同人群和出价策略下进行裂变测试,并将成功标签应用到后续创意中,形成可复用的创意库。这样不仅节省制作成本,也保证投放效果的稳定性。

创意变量化和归因闭环,最终必须和系统结合。颠木指出,跨平台投放、自动化生成计划、权限管理、创意追踪,这些都是不可或缺的能力。尤其对于出海广告主,需要同时跑Google、Meta、TikTok、Pinterest等多个平台,如果还靠人工操作,效率和精度都会大打折扣。

新的系统能力,不仅仅是自动化工具,而是让创意变量从生成到投放到数据回流形成闭环的完整方法。它让团队少人操作、多系统协作,每一次投放都变成增长杠杆,而不是盲目试错。

先看一个SLG游戏的案例,「SLG的玩家决策链路很长,不是一眼就能转化的,创意要不断抛钩子,一步步把用户拉进来。」创意打法:

首先,变量拆解:情绪钩子:权力感、对抗、胜负欲;场景:战场、王城、地图推演;角色:将军、士兵、女王;叙事节奏:开头冲突 + 中段战略展示 + 结尾爽感。

接下来,打标方式:脚本必须标清楚:冲突点是什么?谁是主角?最后呈现的胜利镜头是什么?

然后做数据归因:对 CTR:开头冲突最关键;对 CVR:战略展示(战术推演、联盟协作)影响大;对 LTV:强调长期目标(建城、扩张)。

最后,建裂变素材树:爆款场景:一个将军带兵冲锋;裂变1:换不同角色(男性将军 ->女王 ->玩家 POV)。裂变2:换不同结尾(胜利欢呼 ->城池扩张 ->宝藏收获)。

再看一个出海电商的案例:某跨境电商品牌,单品锅具在TikTok上跑量。通过变量裂变,CPA 下降 15%,转化率提升 20%,GMV 翻倍。他们是怎么做的呢?

众所周知,电商的逻辑和游戏买量完全不同。电商的决策链路短,用户要么心动下单,要么直接滑过。电商创意的本质是三件事:钩子、演示、信任。

首先是创意变量拆解:情绪钩子:惊讶、实用性强烈对比;场景:厨房、客厅、户外使用场景;角色:真实用户、KOL、素人开箱;CTA:限时优惠、立即购买。

电商品类的打标方式,脚本必须写明:问题点(痛点)、产品演示、优惠提示。

数据归因发现:CTR 高:夸张痛点对比(比如脏锅和干净锅);CVR 高:真实使用演示 + 价格锚定;留存/复购:用户见证和口碑。

进而做素材树裂变:爆款素材:一口不粘锅,一秒清洗。裂变1:换角色(年轻女性 → 中年男性 → 海外留子);裂变2:换场景(家里厨房 → 露营野餐 → 烧烤派对)。

接着,看App 推广的案例:如某🪜应用:通过「前后对比」变量(卡顿 vs 极速),CTR 提升 12%,CPI 下降 15%;某社交应用:通过「孤独场景 + 即时陪伴」的创意组合,注册转化率提升 18%。他们又是怎么做的呢?

App推广跟游戏还不太一样,挑战在于:不同类型的 App,需要完全不同的创意打法。「社交靠情绪,工具靠功能。」

创意变量拆解:

社交 App:孤独感、陪伴感、即时互动;钩子:开头抛出孤独场景;演示:实时聊天、匹配、互动。CTA:立即加入、马上聊天。

工具 App(如🪜、美颜、相机):功能演示、速度对比、安全提示;钩子:痛点场景(上网卡顿、照片不好看);演示:点击按钮 → 功能生效;CTA:立即下载、免费试用。

最后,看一个 FinTech 行业的案例:众所周知,FinTech创意核心之一是强调信任与安全感,「信任就是一切」。某跨境支付平台在 Meta 平台投放,通过「痛点对比 + 安全背书」的变量组合,注册转化率提升25%,LTV提升 30%。他们的变量拆解:情绪钩子:担忧、安全感;场景:日常消费、跨境支付、家庭理财;角色:真实客户、专家背书;CTA:立即注册、零手续费。脚本上写清楚:是什么场景?用户担心什么?你提供了什么保障?接着数据归因:CTR高:危机场景(被骗、手续费高);CVR高:专家背书、合规证书;留存高:真实用户故事。最后是创意树裂变:爆款素材:用户担心手续费 → 展示虚拟卡免手续费。裂变1:不同人群(留学生、跨境电商卖家、海外华人);裂变2:不同场景(购物、转账、订机票)。

其实,这四个行业的案例,底层逻辑都是一样的:要先拆变量,再建闭环,最后扩成素材树。跑通了闭环,行业差异只是变量取值不同而已。

展望未来,颠木认为行业趋势非常明确:创意驱动的效果差异会越来越大,系统化能力成为新的护城河,跨平台协作和自动化将成为标配。广告主能否跑赢,取决于两件事:拆创意的能力,以及建系统的能力。

拆创意能力意味着你能把创意拆解成变量、标签化、归因,并形成可复用的素材树;建系统能力意味着你能把创意链路、投放链路、数据链路打通,实现自动化闭环。两者结合,高人效、多系统、全链路打通,才是下一代广告投放竞争的底层法则。

这一篇文章,希望能让你看到:创意不再是偶然的爆款,而是可管理、可归因的核心资产;系统不再是后台工具,而是驱动创意持续放大的核心能力。

理解了这一点,你就理解了未来买量方法论的本质,也理解了为什么今天颠木创业会把绝大部分精力放在创意拆解、素材树、归因闭环和系统化工具上。

创意变量化和归因闭环,最终必须和系统结合。跨平台投放、自动化生成计划、权限管理、创意追踪,这些都是不可或缺的能力。尤其对于出海广告主,需要同时跑Google、Meta、TikTok、Pinterest、Snapchat、各种 DSPs,OTT/OTV, KOL网络等多个平台,如果还靠人工操作,效率和精度都会大打折扣。

新的系统能力,不仅仅是自动化工具,而是让创意变量从生成到投放到数据回流形成闭环的完整方法。它让团队少人操作、多系统协作,每一次投放都变成增长杠杆,而不是盲目试错。

创意的数据化,就是数字广告业下半场的重要一环。

对内容团队来说,创意能力是提升流量获取能力的底层壁垒;对广告主而言,这种体系化创意管理能力将构筑长期护城河。

未来的广告投放,不再是生一条爆款素材就万事大吉,而是谁的创意体系更牢固、更科学。创意即定向,不是一句口号而已,而是一套完整的生产与归因方法论。「创意不是点子,不是灵感,不是堆量,它是数据,是变量,是资产。系统不是万能工具,而是放大创意的杠杆。谁能把创意和系统结合好,谁就能赢。」

创意生产的五大普遍痛点拆解得非常清晰:

1. 从灵感获取到系统化追踪,解决了「创意从哪里来」的问题;

2. 从爆款复刻到原创裂变,回答了「同质化困境怎么破」的难题;

3. 从测试指标到归因分析,厘清了「如何判断投放确定性」;

4. 从资产沉淀到数据驱动迭代,打开了「ROAS 提升和素材疲劳管理」的新思路;

5. 从分工割裂到协同系统,给出了团队闭环协同的落地解法。

创意不再是投放后的「回声」,而是算法读懂受众的语言。把创意拆解成变量、在脚本阶段打标、并把投放数据回流到变量维度。

短期的爆款素材能带来瞬时胜利,但长期竞争的护城河,是谁把创意做成可复用的循环资产 和 可喂模型的高质量数据。