本文来自微信公众号“宋星的数字观”,经授权发布。

如果要用一句话来概括过去十年的移动互联网用户运营,那就是——“让用户进来,再想办法让他们留下来”。今天,这仍然是用户运营最为重要的目标,但是实现手法却将会大不相同,传统的运营模式,正在被更重要的范式改变,甚至被彻底颠覆。

无论是下载量、活跃度,还是留存、转化,用户都是一切运营指标的锚点,APP开发者的一切工作,本质上都是围绕用户的。

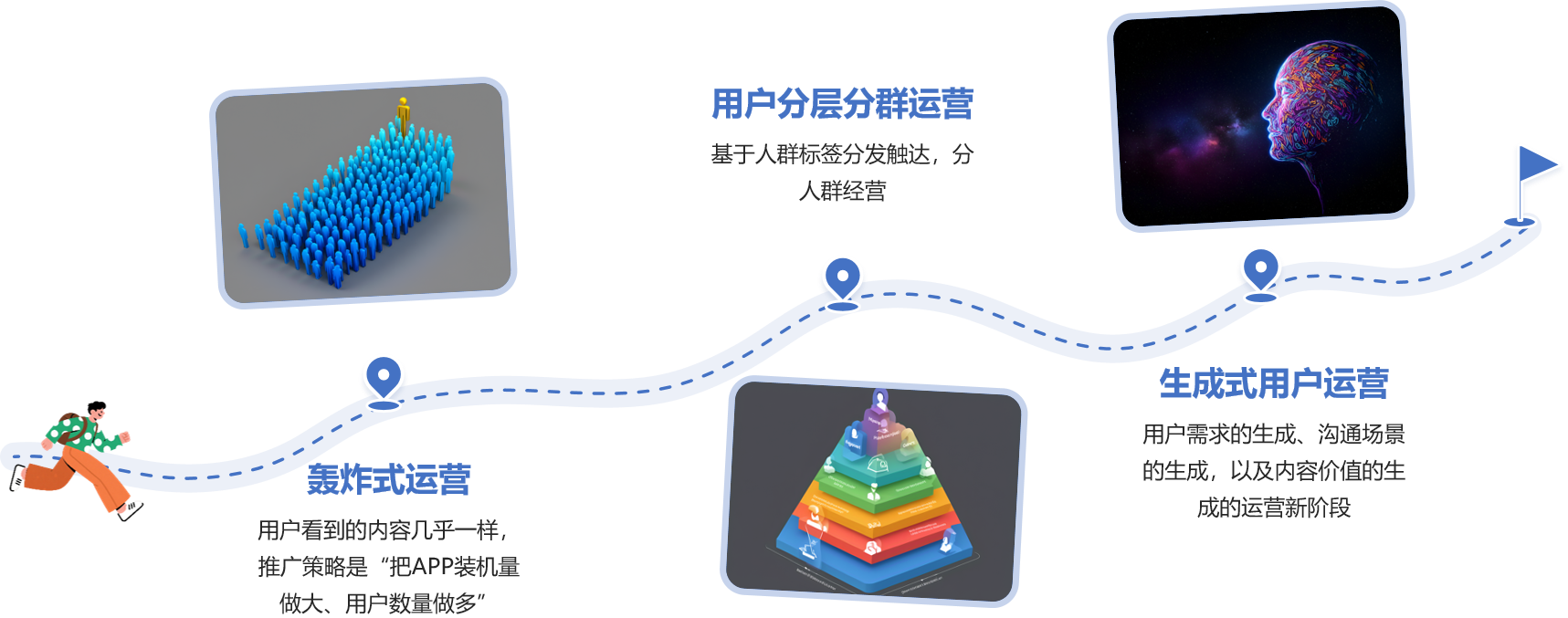

此前,APP的运营围绕用户数量增长经历了两个发展时期。

第一个时期,不区分人群的“轰炸式”分发。两个字,就是粗暴!用户看到的内容几乎一样,推广策略是“把APP装机量做大、用户数量做多”,根本无视不同用户的不同需求,到处都是蓝海人群,就是拼命“抢人”。应用商店首页玩命推荐、浏览器疯狂弹窗、各种广告铺天盖地。

不过,烧钱与漫灌并不可能持续太久,也不适合大部分APP,更不适合于需要追求投入效率最大化的精细化运营玩家,因此,用户运营的思路和实操,慢慢过渡到一个新的、基于人群标签分发的阶段。也就是我们大家都熟悉的分层分群的用户运营时期。

这个时期持续了挺长时间。

随着运营精细化的需要,分层分群也越来越精细,但终究还是慢慢不再能适应今天的新情况。

这个新情况,简单讲,就是用户的需求已经不再是通过线性的“我看到APP推广广告→我下载APP→我用APP”来满足的,而是多变、即时、跨场景的。但运营的手法却还是线性的,还是按照用户获取与转化的“漏斗思维”进行的。

但漏斗越来越不是用户行为的真相。

比如,用户有旅游出行的意图,可能需要的是“航班信息+叫车服务+咖啡优惠券”的组合;在看长剧的时候,可能会顺带购买短剧中的同款商品,或是搜索IP的周边衍生品。刷短视频的时候,可能觉得口中寂寞,要来杯奶茶。传统APP的漏斗运营逻辑很难直接无缝衔接到这些“随时跳脱”的需求上来。

老方法遇到新情况,用起来当然就是很吃力。

所以,新的,被称为生成式用户经营的新方法就产生了,专门用来应对这些新情况。

所谓的“生成式”,并不是狭义上的AI生成(AIGC),而是一种全新的用户经营方式,基于三个方面的“主动生成”来实现与用户的触达与交互,从而实现更高水平的运营。这三个方面分别是:用户需求的生成、沟通场景的生成,以及内容价值的生成。我们一个一个看。

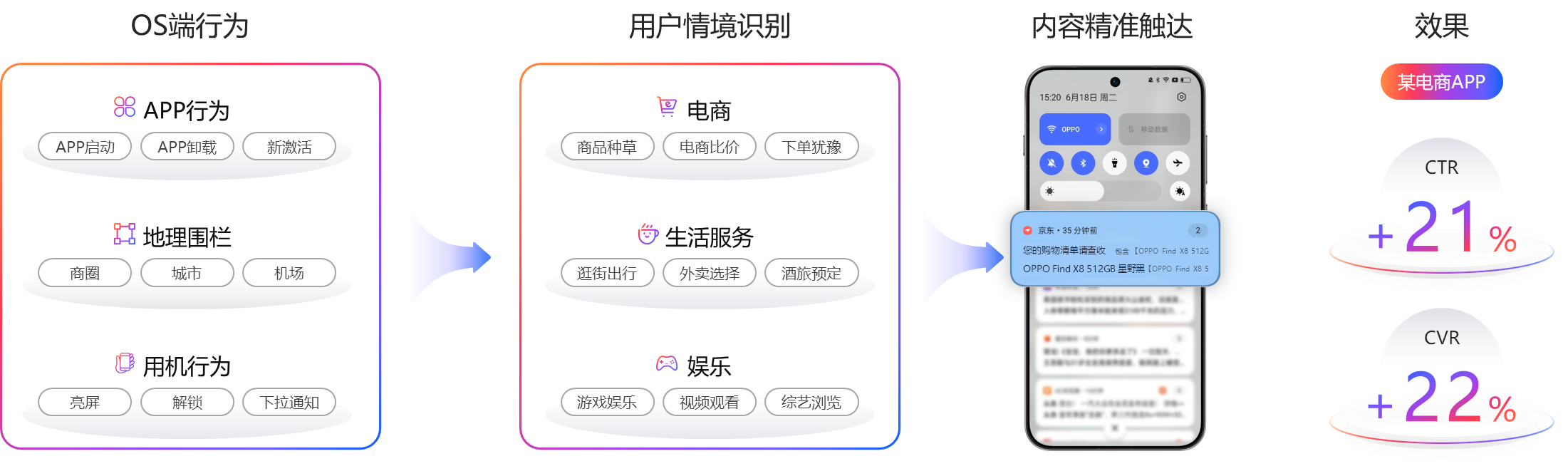

首先,用户需求是生成的:这不是指用户本来没有需求,APP开发者让用户有了需求,不是这个意思。这里的用户需求的生成,是指根据用户设备的端侧数据、历史行为和场景语境等多模态、语义层的信息,实时洞察到用户的意图,并将其以自然语言的方式生成出来。而不是用简明的标签去标定用户。

这是生成式用户经营非常典型的一个核心不同之处,它依靠推理机制和长序列建模,而不是死板的标签堆叠,把用户较长时间跨度的行为序列整合起来,自动识别其中真正关键的片段。

就像一个熟读经典的读者,可以在短时间内把《红楼梦》里数百个人物和复杂的情节脉络串联起来,生成式运营的推理模型也能在极短的时间内“读完”用户的长序列行为,把零散的线索组织成有逻辑的故事,并据此推断出关键性的用户意图,而这些意图,又决定了用户的各种需求。

与过去简单的“人群标签画像”不同,生成式运营对用户的理解是一种深度的信息融合:

跨源数据融合:在数据合规的基础上,能够从多方数据源获得人群更全面的数据。

语义与场景信息:不再只是坚守“男性/女性、爱好 A/爱好 B”这类僵化的标签,采用自然语言和场景语义理解,识别用户当下的情境和情绪。例如在天气应用中识别出用户可能要出行,在搜索或阅读场景中识别对某个话题的兴趣。

动态自学习:基于智能终端的自学习能力和真实世界感知能力,系统可以在不断的交互中学习用户的偏好并生成更准确的意图。

其次,沟通场景是生成的:基于用户所处的状态,不再局限于APP本身,而是将运营触达的内容信息,直接以合适的形式,外显在操作系统或OS屏上,也就是实时生成最符合当前用户沟通方式的触点。

举个例子:电商APP可以通过手机终端,把APP内的商品、服务、权益、优惠,以及功能搬到屏幕前台,用户无需再“多走几步路”,直接点击在手机桌面屏幕上的内容,就能一步直达APP相关的页面。

再次,内容呈现是生成的:由于用户的需求是实时生成、沟通场景也是由用户所处状态所决定,因此,与用户沟通的内容也必然是实时生成的,与需求和场景相契合。这也是生成式AI今天特别擅长的能力。

生成式用户经营,是从APP层,到系统层,再到OS屏层的跃升

生成式用户经营,是从APP层,到系统层,再到OS屏层的跃升无论是为生成用户意图,还是生成沟通场景,亦或是生成符合沟通场景的内容,若都能实现,那实在是非常令人神往。但你一定很有疑惑:这些事情仅仅凭着APP自己的能力,根本没法实现呀!

例如,APP很难做到跨源数据的融合,也识别不了APP之外的语义与场景信息,至于沟通的场景,除了发短信做广告推PUSH几个有限的场景,开发者基本只能在自己的APP内跟用户沟通。

没错,实现生成式用户经营,不仅仅是靠APP自己的能力,更需要与终端厂商一同共建,并借由终端厂商所提供的各种与用户互动的新场景,不断拓展自己的用户经营阵地。

例如,OPPO广告今年提出了“从App到OS屏”的新价值主张,APP开发者可以在用户运营的场景上,实现从APP内的用户互动,到系统浅场景(例如负一屏、乐划锁屏等系统级的信息展示位)的用户展示,再到OS屏主动用户触达的多层次用户经营。

随着运营场景和空间不断拓展出新的层次,生成式经营也开始发挥更大的价值。我们先看看这三层。

这是开发者最熟悉的阵地,所有信息和服务都在自己的应用内完成,包括APP内弹窗、站内信发送、功能入口提醒等。这种运营方式的优势在于可以实现与用户的深度交互;但具有局限性的地方在于,这种触达只能在用户主动打开APP时生效,无法覆盖用户的碎片时间,也缺少跨场景数据支撑,因此传统APP用户经营很容易形成“孤岛效应”。所以,这一层的用户运营还谈不上生成式运营。

系统层是APP开发者在APP之外运营自己用户的第一个领域,比如,在负一屏上,用户可以直接看到自己曾经搜索过的目的地的航班与价格,或者在锁屏上可以看到自己加关注的演员的新剧介绍。

这样,用户不需要进入APP,就能在桌面、负一屏、全局搜索等系统级的场景,获取APP里的内容和服务。服务触达用户的展示机会大幅增加,链路缩短,转化效果也显著增强。

这是APP运营阵地向系统终端上拓展的典型范例,极大增加了用户经营的边界。

这一方式已经开始有了生成式经营的萌芽:APP数据和终端数据开始结合以判断触达用户的场景和时机,用户的APP内行为也被应用在对他定制化的互动内容上。不过,由于意图、场景和内容都不完全是实时生成的,所以还不算真正意义上的生成式经营。

用户经营阵地进一步拓展到OS屏层,就需要通过生成式运营来实现了。

所谓拓展到OS屏层的用户经营,本质上就是典型的生成式用户经营方式,即打破APP、系统各个场景的边界限制,通过OPUSH、流体云、小布助手等,跨越屏的界限,进行服务的确定性触达。

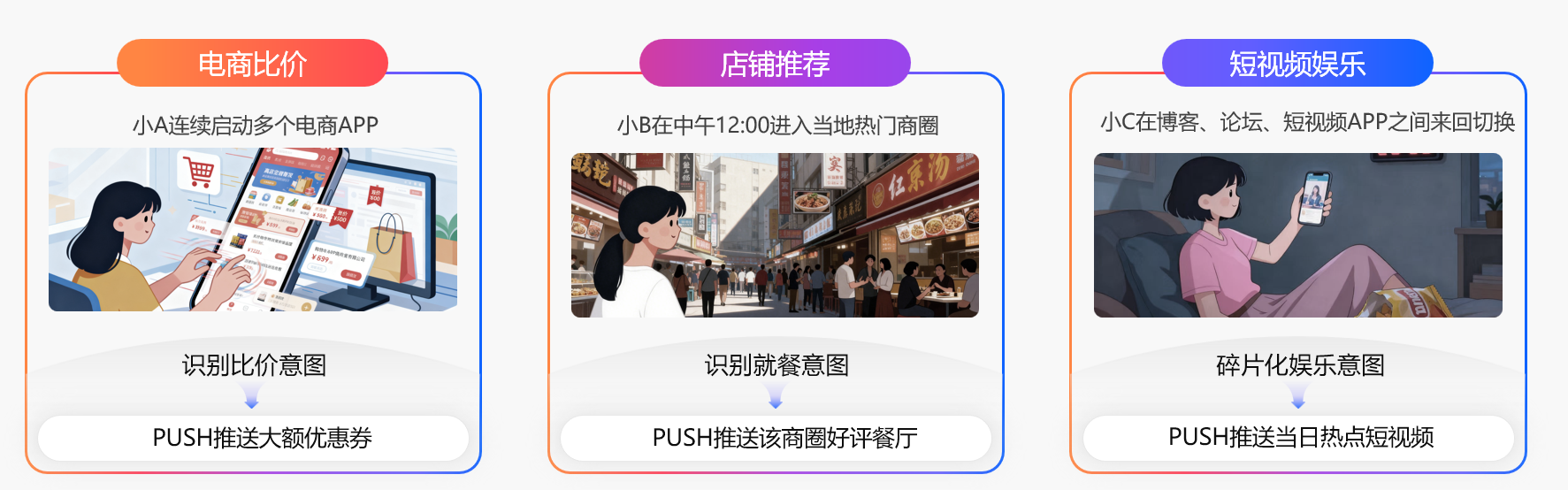

举个例子,当用户在晚上在博客、论坛、短视频APP之间来回切换时,能够辨识出她正处在碎片化娱乐场景中,然后OPUSH会推送给她当日的热点短视频,她直接点击就能立即观看这些视频。

你可以看到,这种方式与系统层浅场景运营的区别在于,不需要用户非要进入某个系统提供的功能(比如负一屏或者锁屏桌面等),而是由OS直接触达用户,直接介入到用户当前的状态中,提醒用户有他喜欢(感兴趣)的事物的存在。

显然,这种用户触达,如果场景和时机不够好、内容不够吸引人、方式也不够恰当,反而会起反效果。因此,它特别强调运营的生成能力,即用户意图要通过生成式AI去精准把握,内容也基于生成式用户洞察去把握,触达用户的场景也通过智能化生成。生成式运营,与OS屏用户经营是绝配,这对于迅速把握用户极为离散的即时需求有着极大的帮助。

随着生成式运营能力的提升,它将不仅仅只是服务于OS屏这一层,而必然向系统层和APP层的用户经营渗透,并提升这两个层的用户经营能力。此外,这种渗透也将打通APP、系统和OS屏三个层次的用户经营,并毫无疑问会颠覆我们传统的用户运营思维。

我们思维的变革,需要从以“漏斗转化”为核心到以“平行切换”为核心。

所谓以平行切换为核心的思维,就是指,我们需要理解并且应对这样一种新的情况:由于APP用户经营阵地向OS端不断扩展,令用户随时可以从一种状态,立即切换为另一种状态。

这是生成式运营带给我们的新思维。它意味着,运营也不再依赖于冗长路径实现,而是被重组为一次次精准地“点穴”。

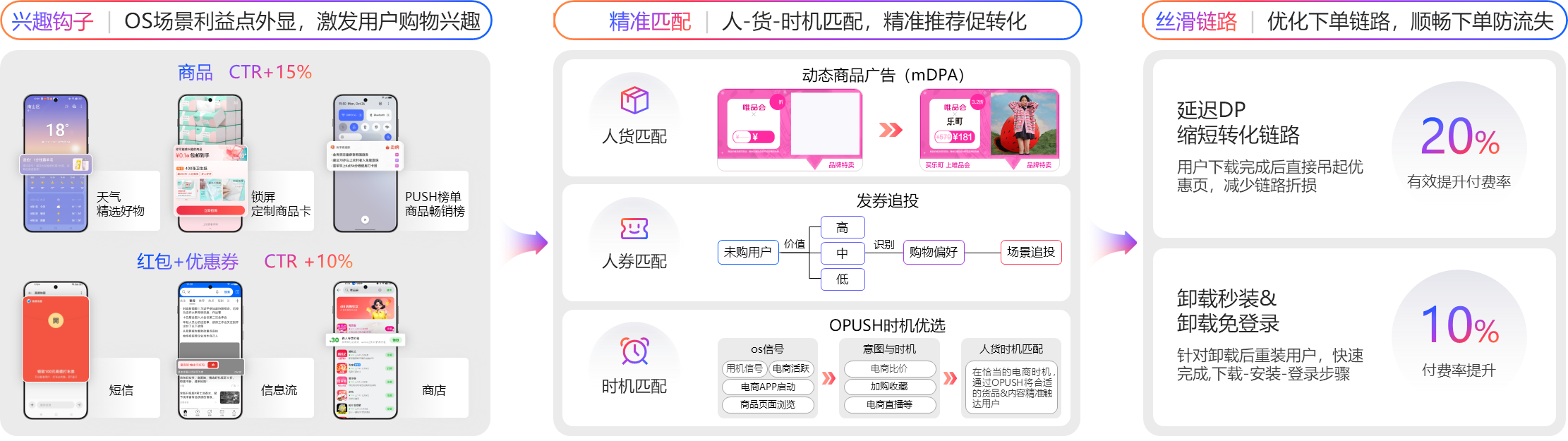

以OPPO手机为例,端侧智能与系统级组件把原本散落在APP里的价值前置到屏幕“第一现场”:商店位从“下载按钮”演进为可运营的货架(头图、五图样式、福利直出),锁屏与速览卡片可直接承接“优惠/权益/服务”,用户完成这些行为,相比过去减少了大量的中间跳转步骤。漏斗没有了,取而代之的是在多个服务(或内容)中平行切换。运营必须在这些平行切换中找到突破点,甚至干脆运营自己就去创造用户的平行切换。

用户行为的时间与空间也被彻底打散。触点不再被APP页面所束缚,价值可以在用户任何用机状态下以合适的表达方式出现:搜索在前、服务随即由AI助手提供;或通过OPUSH基于端侧行为的实时意图识别触发沟通。内容场景与系统场景之间,则通过“1+N reach”做跨端场景联动与智能用户触达,用户既不会错过他们喜欢的信息与事物,也不需要繁琐到被迫一步步从APP首页“下潜”至具体页面的复杂流程。

“平行切换”带来的是用户的体验的大幅度提升,以及冗长麻烦的操作的大幅度减少。不需要让用户在纵深漏斗里层层下潜,而是通过系统级触点、意图识别与跨场景协同,让用户在多个可达状态间即时横跳,把“要去那里办”的负担变成“就在这里办”的确定性。这会带来一种APP和用户双赢的状态。

不过,这必然需要我们发挥生成式智能更大的能力。

看一些真实例子。

比如,用户连续打开多个电商APP,就能识别出她很可能有购物比价的需求,这时通过OPUSH直接推送给她一个大额优惠券,促进她立即就能打消价格疑虑,从比价状态切换到购买状态,完成下单。又或者,用户在中午十二点,进入公司旁边的热门商圈,就能识别出她大概有午餐选择意图,于是OPUSH立即给她生成该商圈的好评餐厅并加以推荐。这些都能够让用户的激活和转化大幅度提升。

实现上面这些场景都需要我们在极短的时间内准确把握用户的情境和意图,并针对性的做出响应,这一定越来越需要生成式智能的帮助。这不仅是技术的挑战,也同样更是思维的革新:不再漫天撒网之后等待用户的被动反馈,而是以系统级的数据和生成式 AI 为驱动,主动捕捉、主动生成、主动响应。

图片

所以,我会说,这是相互促进上升的双螺旋:用户经营阵地的不断拓展,促进了对生成式智能化运营的需求,而生成式智能运营能力的提升,又能不断拓宽用户经营的阵地。

当“生成式运营”提供了价值何以被外显的能力,“平行切换”则给出用户如何被无缝迁移的方法。二者相互咬合,构成了从App到OS屏时代的核心范式:把转化放到用户抬手可及之处。这既顺应了“生成式用户经营”的大趋势,也用可度量的指标实现新增长方法论的现实落地。

生成式用户经营是确定性的未来

生成式用户经营是确定性的未来“从 App 到 OS 屏”的升级,我们会发现,生成式用户经营并非一个孤立的技术概念,而是一种以用户需求为核心、以系统数据为基础、以 AI 能力为驱动、以 OS屏 + 系统 + APP三层紧密有机结合的运营场景为载体的全新增长范式。它对场景、意图和价值的理解比传统模式更深刻、更即时、更全面:

即时意图:通过全域 OS 数据和生成式 AI 的自学习能力,理解用户的即时意图、真实需求和动态变化,而不是停留在静态标签。

场景破域:用户运营阵地从 App 扩展到锁屏、全搜、负一屏等系统场景,再扩展到OPUSH、AI助手、悬浮窗等OS屏场景,连接起用户离散却蓬勃的需求,让APP对用户的影响可以在任何合适的时机发生。

价值外显:基于用户意图生成定制化内容,并将 App 内的隐性价值搬到 OS 层外显,通过多模态入口为用户提供“即看即得”的体验。

随着 AI 技术和终端生态的不断发展,生成式用户经营肯定会成为下一代运营方式的标准配置。无论是开发者、广告主还是终端厂商,拥抱这场从“漏斗式转化”到“平行切换”的生成式变革,才能在激烈的竞争中抓住增长的确定性,也才能让用户在每一次抬手之间得到真正的价值回馈。